横浜市の防災対策は万全? 災害時要援護者のための情報公開は?横浜市の防災対策とは!?

横浜市が教える、災害時要援護者のための防災対策!家具固定から避難所情報まで、家族で備えるためのヒントが満載。安心安全な横浜を、地域全体でつくりましょう。

💡 横浜市は、災害時のための避難場所や対策について、様々な情報を公開しています。

💡 災害時要援護者向けの対策も充実しており、福祉避難所の開設や訓練なども行われています。

💡 横浜市の防災対策は、市民の安全を守るための重要な取り組みと言えるでしょう。

それでは、横浜市の防災対策について詳しく見ていきましょう。

災害時要援護者向けの防災対策

横浜市の災害時要援護者向け防災対策で最も重要なことは?

自助と共助

高齢者や障害者の方々など、災害時に助けが必要な方々に対する支援体制の強化は、本当に重要ですね。

✅ 保土ケ谷区では、災害時に介護などが必要な高齢者や障害者ら「災害弱者」を受け入れる「福祉避難所」の開設・受け入れ訓練が実施されました。

✅ 訓練では、福祉避難所の開設要請を受けたとの想定で、パーテーションの設置や避難者の受け入れ対応などを確認しました。

✅ 訓練を通して、福祉避難所の認知度が低く、その存在や利用条件を理解していない住民への対応策を考える必要性が浮き彫りになりました。

さらに読む ⇒goo ニュース出典/画像元: https://news.goo.ne.jp/article/townnews/region/townnews-725140.html福祉避難所の認知度向上は、今後の課題と言えるでしょう。

横浜市は、災害時要援護者(高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦など)向けの防災対策に関する情報を提供しています。

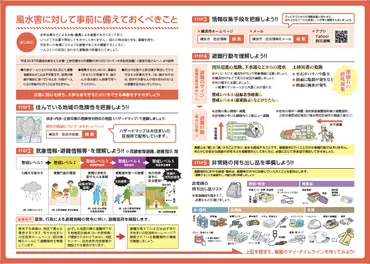

災害発生時の自助と共助の重要性を強調し、日ごろからの準備、災害発生時の対応、避難所の運営への協力について説明しています。

具体的には、家具の固定、避難方法の確認、家族間の連絡方法・集合場所の決定、非常用持ち出し品の準備、災害時要援護者個別の必要な生活用品の準備、地域の防災訓練への参加などを推奨しています。

また、障害の種類別に必要な配慮事項を具体的に示し、福祉避難所(特別避難場所)について説明しています。

福祉避難所は、災害時要援護者が安全に避難できるよう、通常の避難所とは異なる配慮がなされた避難場所です。

資料では、福祉避難所の役割、対象施設、各区の福祉避難所、よくある質問、問い合わせ先などが紹介されています。

災害時要援護者が安全に避難し、生活できるよう、地域全体でサポート体制を整えることの重要性を訴えています。

なるほど、災害時に必要な支援体制の構築は、地域全体で取り組むべき課題ですね。

横浜市の避難場所

横浜市の災害時の避難場所、何が違う?

緊急避難と避難所です

災害発生時の避難場所を目的別に分けるというのは、とても分かりやすいですね。

公開日:2017/01/19

✅ 横浜市は、災害時避難場所を「指定緊急避難場所」と「指定避難所」に区分し、災害の種類に応じて避難場所を指定する新たなシステムを導入しました。

✅ これは、東日本大震災での教訓を踏まえ、避難場所を目的別に分け、より細かい情報提供を行うことで被害軽減を目指しています。

✅ 具体的には、市内の小中学校を対象に、災害の種類別に避難可能な場所を調査し、校舎や体育館などを棟単位で指定しました。また、災害の種類ごとに警戒区域を特定し、避難場所の選定に役立てています。

さらに読む ⇒タウンニュース | 神奈川県全域・東京多摩地域の地域情報紙出典/画像元: https://www.townnews.co.jp/0114/2017/01/19/366225.html地域の特性に合わせて、避難場所を指定するというのは、合理的で効果的だと思います。

横浜市では、災害発生時の避難場所として、指定緊急避難場所と指定避難場所を指定しています。

指定緊急避難場所は、地震、洪水、土砂災害など切迫した災害の危険から逃れるための場所であり、地域防災拠点の中から指定されています。

指定避難所は、災害によって自宅に住めなくなった場合などに避難生活を送るための場所であり、地域防災拠点である市内の小中学校等を指定しています。

指定緊急避難場所と指定避難所は、災害発生時の状況によって開設されるかどうかが異なります。

避難場所・避難経路、避難所を事前に確認し、災害時に備えておきましょう。

横浜市では、地域防災拠点という名称を今後も継続して使用していきます。

なるほど、災害の種類によって避難場所を指定するというのは、大阪では考えられへんかったなぁ。

横浜市の防災対策

横浜市は東日本大震災でどんな対策を進めていますか?

総合的な震災対策

横浜市の防災意識は、着実に高まっているようですね。

✅ 横浜市が実施した「横浜市民の防災・減災の意識、取組に関するアンケート調査」から、横浜市民は地震災害への不安を抱えている一方で、防災意識は少しずつ高まっていることが分かりました。

✅ 具体的には、家具転倒防止や食料・飲料水の備蓄など、防災対策が進んでいる一方で、竜巻や突風への不安は高まっているようです。

✅ また、新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、分散避難や感染症対策用品の持参について、多くの市民が認識していることも明らかになりました。

さらに読む ⇒LOCAL GOOD YOKOHAMA出典/画像元: https://yokohama.localgood.jp/news/41956/新型コロナウイルス感染症の影響もあり、分散避難や感染対策への意識が高まっているのは、現代社会らしいと言えるでしょう。

横浜市は、東日本大震災を教訓とし、総合的な震災対策に取り組んでいます。

防災対策の強化、横浜経済の安全、市民生活の安心を確保するために、4つの分野で対策を推進しています。

その中で、防災プロジェクトを立ち上げ、防災機器の充実や災害時の広報対策など防災計画の見直しを検討しています。

泉区では、地域防災力の強化を重点課題とし、地域住民の防災意識向上、地域防災拠点の迅速な開設、災害時要援護者対策の見直しを推進しています。

具体的には、防災訓練への参加者拡大、特に若年層の参加促進、地域防災拠点の連携強化による迅速な開設と運営訓練の実施、災害時要援護者の支援体制強化のための名簿更新と引受施設との連携強化が課題となっています。

災害への備えは、私たち一人ひとりの意識が大切ですね。

横浜市の防災対策は、市民の安全確保に向けた取り組みとして、今後も継続的な努力が必要だと感じます。

💡 横浜市は、災害時に安全に避難できるための情報を提供しています。

💡 災害時要援護者向けの福祉避難所の存在や、避難場所の指定について、市民への周知が大切です。

💡 日頃から防災意識を高め、災害に備えることが重要です。