南海トラフ巨大地震は本当に来るのか?最新の活動と警戒レベルとは!?

南海トラフ巨大地震、次はいつ?最新の発生予測と南海トラフ地震臨時情報の内容を解説!日向灘地震後の警戒レベルや備え方も!

💡 南海トラフ巨大地震は、日本列島に大きな被害をもたらす可能性のある巨大地震です。

💡 南海トラフ地震は、約100~150年周期で発生すると推定されています。

💡 最新の研究により、南海トラフ地震の発生時期や規模、影響などが明らかになってきています。

それでは、南海トラフ巨大地震について詳しく見ていきましょう。

南海トラフの脅威:過去と現在

南海トラフで次に巨大地震が起きるのはいつ?

100~200年周期

南海トラフ地震は、近年、その脅威が注目されていますね。

✅ 南海トラフ地震の発生確率が高まっているため、文部科学省は「防災対策に資する南海トラフ地震調査研究プロジェクト」を立ち上げました。

✅ このプロジェクトは、5年間かけて南海トラフ地震の活動を把握・予測し、社会を守るための仕組み作りを目指します。

✅ さらに、地域への情報発信を通して、減災に貢献することを目標としています。

さらに読む ⇒JAMSTEC出典/画像元: https://www.jamstec.go.jp/bosai-nankai/j/南海トラフ地震の発生確率は高まっているんですね。

対策をしっかりと進める必要があると感じます。

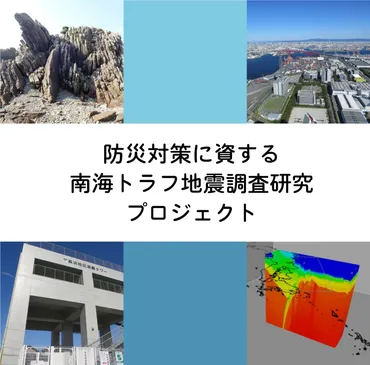

南海トラフは、フィリピン海プレートが大陸プレートの下に沈み込む場所であり、過去1400年間、約100~200年の間隔で巨大地震が発生しています。

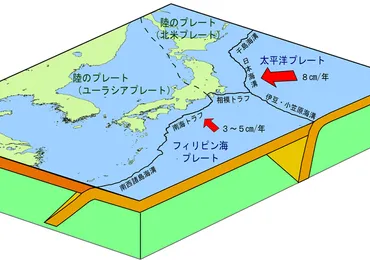

近年は昭和東南海地震(1944年)と昭和南海地震(1946年)が発生しており、次の大地震の可能性が高まっています。

過去の南海トラフ地震は震源域の広がりが多様で、正確な予測は困難です。

地震本部では、南海トラフ全体を1つの領域として、約100~200年周期で地震が起きると仮定して、発生可能性を評価しています。

過去の地震では、南海地域と東海地域の地震が同時に発生したり、時間差で発生したり、震源域が異なる場合がありました。

また、分岐断層による地震も発生していた可能性が指摘されています。

現在、地震動予測地図、長周期地震動予測地図、南海トラフ地震調査研究プロジェクト、南海トラフ広域地震防災研究プロジェクト、東海・東南海・南海地震の連動性評価研究プロジェクトなど、様々な研究が行われており、将来の大地震に備えるための対策が進められています。

確かに、過去の地震の記録を調べると、南海トラフ地震は定期的に発生していることが分かりますね。

南海トラフ巨大地震:規模と影響

南海トラフ地震はどのくらいの頻度で発生?

1000年に1度程度

南海トラフ地震は、巨大地震であり、津波が発生する可能性もあるため、非常に危険です。

✅ 南海トラフ地震は、フィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈み込む際に発生する地震です。プレートの境界が固着し、陸側のプレートが引きずり込まれることでひずみが蓄積され、限界に達すると跳ね上がって地震が発生します。

✅ 南海トラフ地震は、過去に100~150年周期で発生しており、前回の地震から約80年が経過しているため、次の地震発生の可能性が高まっています。

✅ 南海トラフ地震は、発生域や規模、時間差など、様々なパターンがあり、過去には隣接する地域で時間差を置いて発生した事例もあります。

さらに読む ⇒ 気象庁出典/画像元: https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/jishin/nteq/nteq.html南海トラフ巨大地震の規模は、想像を絶する大きさですね。

南海トラフ巨大地震は、西南日本に1000年に1度程度の頻度で平均150年周期で発生する巨大地震で、東海・南海地震より規模が大きく、津波を伴うことがわかっています。

この地震は、フィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈み込む際に発生し、マグニチュード9級に達する可能性があります。

巨大地震が発生する際に、プレート境界が固着している領域が高速でずれ動き、地震波が発生します。

この固着域は、深部低周波地震と呼ばれる弱い地震が発生する深さから、フィリピン海プレートの上面までの範囲とされています。

南海トラフ巨大地震の震源断層モデルでは、震源域は日向灘域から東海域、紀伊半島域、四国域まで広がり、全体を4つのセグメントに分けています。

また、地震波の発生を見積もるための強震断層モデルでは、断層全体から放出されるエネルギーを強震断層域に多く、その他の領域に少なく分配しています。

このモデルから発生させた地震波により、各地の揺れの強さを推定し、表層地盤の性質による増幅率を掛け合わせることで、それぞれの場所の地面の揺れの強さを予測しています。

結果として、南海トラフ巨大地震は非常に広い範囲で強い揺れが予想されることがわかります。

南海トラフ巨大地震は、マジでやばいっすね!

最近の活動と警戒

南海トラフ地震、最近の活動はどう?

発生可能性は低下

日向灘で発生した地震は、南海トラフ巨大地震とは関係ないとのことですが、警戒が必要です。

公開日:2025/01/14

✅ 13日午後9時19分ごろ、日向灘を震源とするマグニチュード6.9の地震が発生し、宮崎県で最大震度5弱、大分県で最大震度4を観測しました。

✅ 気象庁は当初、南海トラフ巨大地震との関連を検討しましたが、調査の結果、関連はないと判断しました。

✅ 今回の地震は南海トラフ巨大地震とは関連がないものの、規模の大きな地震が発生した場合、同程度の揺れが再び起きる可能性があるため、今後の情報に注意が必要です。

さらに読む ⇒FNNプライムオンライン|フジテレビ系FNN28局のニュースサイト出典/画像元: https://www.fnn.jp/articles/-/813672南海トラフ地震の想定震源域では、地震活動が活発化しているとのことですね。

令和6年9月6日、気象庁は南海トラフ地震関連解説情報(第10号)を発表しました。

8月8日に日向灘を震源とするマグニチュード7.1の地震が発生しましたが、南海トラフ地震の想定震源域では、発生直後は地震発生の可能性が上昇したものの、その後は低下していると考えられます。

現在のところ、プレート境界の固着状況に通常とは異なる変化を示す地震活動や地殻変動は観測されていません。

ただし、南海トラフ沿いの大規模地震は、今後も発生する可能性が高く、警戒が必要です。

具体的な観測状況としては、8月8日の地震以降、南海トラフ地震の想定震源域で震度1以上の地震が29回発生しました。

また、深部低周波地震や浅部超低周波地震が観測され、地殻変動も確認されています。

長期的な地殻変動としては、御前崎、潮岬、室戸岬周辺で沈降傾向が継続しています。

気象庁は、今後も地震活動や地殻変動を監視し、情報の提供を継続していくとしています。

南海トラフ地震は、いつ来るか分からないから、本当に怖いですね。

情報発表と監視体制

南海トラフ地震の異常な変化はどのように監視され、情報提供されるの?

臨時情報と解説情報で発表

南海トラフ地震に関する情報は、私たちにとって非常に重要なものです。

✅ 日向灘を震源とするマグニチュード7.1の地震が発生したことにより、南海トラフ地震の想定震源域では、大規模地震の発生可能性が平常時に比べて相対的に高まっていると考えられると気象庁が発表しました。

✅ 今回の地震は、南海トラフ地震の想定震源域内における陸のプレートとフィリピン海プレートの境界の一部がずれ動いたことにより発生したと評価され、過去の統計データに基づくと、今後同じ領域でモーメントマグニチュード8クラス以上の地震が発生する可能性もあるとしています。

✅ 気象庁は、南海トラフ沿いの地殻活動を注意深く監視し、政府や自治体からの呼びかけ等に応じた防災対応をとるよう呼びかけています。

さらに読む ⇒【ウェザーニュース】天気 - 台風・地震・防災情報|予報精度No.1出典/画像元: https://weathernews.jp/s/topics/202408/080255/南海トラフ地震の臨時情報は、迅速かつ正確に発表される必要があると感じます。

南海トラフ地震に関連する情報は、南海トラフ沿いの地震活動の異常な変化を監視し、必要に応じて情報提供を行うためのものです。

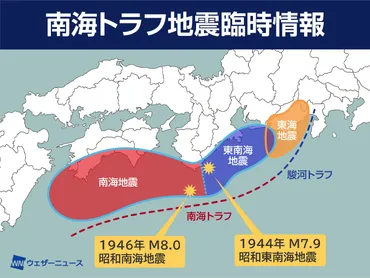

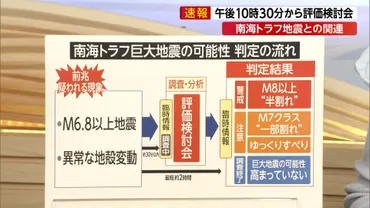

地震発生の可能性が高まっている状況を、地震臨時情報と解説情報という2つの情報名で発表します。

南海トラフ地震臨時情報は、南海トラフ沿いで異常な現象が観測された場合に発表され、調査の状況や結果を共有します。

臨時情報は、調査中、巨大地震警戒、巨大地震注意、調査終了のキーワードを付記して、状況を明確にします。

巨大地震警戒は、想定震源域内のプレート境界でモーメントマグニチュード8.0以上の地震が発生した場合に発表されます。

巨大地震注意は、監視領域内でモーメントマグニチュード7.0以上の地震が発生した場合、または想定震源域内のプレート境界で通常と異なるゆっくりすべりが発生した場合に発表されます。

南海トラフ地震関連解説情報は、臨時情報発表後の状況推移や「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の調査結果などを発表します。

すでに防災対応がとられている場合は、調査開始や結果を解説情報で発表することがあります。

情報発表の判断には、ひずみ計などの観測データが活用されます。

ひずみ計は地殻変動を捉える観測機器で、異常レベルを1~3に分類し、レベル3の変化を「有意な変化」、周辺の観測点で観測されたレベル1以上の変化を「関係すると思われる変化」と定義しています。

最近の地震活動は、南海トラフ地震発生の兆候なのかもしれませんね。

対策と今後の展望

南海トラフ地震はどのくらいの周期で発生しているか?

約100~150年

南海トラフ巨大地震への対策は、私たち一人ひとりの意識改革が重要です。

✅ 宮崎県の日向灘でマグニチュード6.9の地震が発生しました。

✅ 気象庁は南海トラフ巨大地震との関連性について調査を開始し、「調査中」の臨時情報が出されました。

✅ 専門家による「評価検討会」が開催され、南海トラフ巨大地震発生の可能性について詳しく分析されています。

さらに読む ⇒日本気象協会 tenki.jp - tenki.jp出典/画像元: https://tenki.jp/news/fnn/86aa3bac-1215-4514-8821-631f4541bb36.html南海トラフ地震への備えは、万全にしておく必要があります。

南海トラフ地震は、日本列島に大きな被害をもたらす可能性のある巨大地震です。

これらの情報は、地震発生の可能性を早期に把握し、適切な防災対策を講じるための重要な情報となります。

南海トラフ地震は、駿河湾から日向灘にかけて発生するM8~M9クラスの大規模地震で、約100~150年周期で発生しています。

最大クラスの地震は「南海トラフ巨大地震」と呼ばれ、宮崎県では最大震度7、津波高は最大17m、最短到達時間は14分と想定されます。

この地震による人的被害は約15000人、建物被害は約80000棟、避難者は約370000人と推定され、ライフラインも深刻な被害を受けると予想されます。

しかし、耐震化率の向上や早期避難など、適切な対策を講じることで被害を軽減できます。

気象庁は南海トラフ地震の発生可能性が高まった場合、「巨大地震警戒」や「巨大地震注意」などの「南海トラフ地震臨時情報」を発表しますので、情報に注意し、適切な防災対策を講じてください。

8月8日夕方に発生した日向灘を震源とする最大震度6弱の地震を受け、気象庁は初めて「南海トラフ地震臨時情報」を発表し、今後1週間は巨大地震に注意するよう呼びかけました。

岸田首相は、中央アジアへの訪問を取りやめ、国内に留まり地震対応に万全を期すことを表明しました。

また、国民に対し、家具の転倒対策や家族との連絡手段の確認など、地震への備えを再確認するよう呼びかけました。

各地では、避難所の閉鎖や海水浴場の遊泳禁止など、臨時情報発表を受けて様々な対応がとられています。

JAXAは、観測ロケットの打ち上げを延期することを発表しました。

南海トラフ地震の発生可能性が高まっていることを受けて、政府は国民への情報発信や災害対策に全力を注いでいます。

南海トラフ地震は、マジやばい!

南海トラフ巨大地震への備えは、決して過剰ではありません。

💡 南海トラフ巨大地震は、発生する可能性が高い地震です。

💡 南海トラフ地震に関する情報は、常に最新のものを入手することが重要です。

💡 南海トラフ巨大地震への備えは、私たち一人ひとりの責任です。