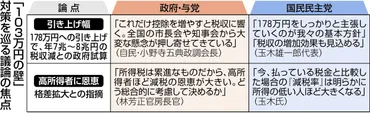

「103万円の壁」引き上げは?経済効果と財源問題の行方とは!?日本の経済政策の新たな転換点

「103万円の壁」引き上げ、123万円に!働き手の手取り収入が増えるけど、地方財政への影響は? 国民民主党は178万円まで引き上げを求めるが、財源問題や地方への影響は?

💡 「103万円の壁」とは、パートやアルバイトなどの年収が103万円を超えると所得税が発生する境界線のことです。

💡 現在、この「103万円の壁」を引き上げる議論が活発化しています。

💡 引き上げによって、働き手の所得増加や消費拡大などが期待されますが、財源問題や地方財政への影響など、課題も山積しています。

それでは、最初の章に移りましょう。

「103万円の壁」引き上げの現状と期待される影響

「103万円の壁」は引き上げられる?

引き上げ検討中

「103万円の壁」の引き上げは、働き手の所得増加や消費拡大に繋がる可能性があり、経済活性化に期待が持てます。

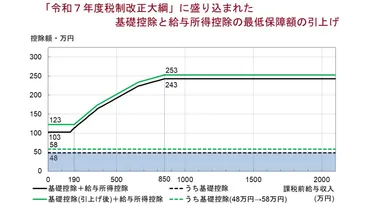

✅ 自民党、公明党、国民民主党の3党は、経済対策に「103万円の壁」を引き上げることを合意しました。引き上げ幅は未定ですが、国民民主党は178万円への引き上げを主張しており、今後の協議の焦点となります。

✅ 3党は、2025年度税制改正の中で「103万円の壁」を議論し、引き上げること、また、ガソリン減税については自動車関係諸税全体の見直しを検討することを合意しました。

✅ 3党は、経済対策を裏付ける2024年度補正予算案の年内の早期成立を目指しており、自民党は少数与党となったことから野党との協力を重視する姿勢を示しています。

さらに読む ⇒東京新聞 TOKYO Web出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/368366引き上げ幅がどれくらいになるのか、今後の議論の進展が気になります。

「103万円の壁」とは、パートやアルバイトなどの年収が103万円を超えると所得税が発生する境界線のことです。

この壁を超えると所得税がかかり、手取り収入が減るだけでなく、大学生の子を持つ場合は親の税負担も増えるという問題があります。

2024年12月現在、この壁は引き上げられる方向で、国民民主党は178万円まで、与党(自民・公明党)は123万円まで引き上げようとしています。

国民民主党は、最低賃金の上昇率を考慮し、178万円への引き上げを主張しています。

一方、与党は物価上昇率を考慮し、123万円への引き上げを主張しています。

「103万円の壁」が引き上げられると、手取り収入が増加し、働き手の所得が増えることが期待されます。

しかし、引き上げ幅によって減税効果は大きく異なります。

与党案の123万円への引き上げでは、年収300万円で5000円、年収500万円で1万円の減税効果が見込まれます。

国民民主党案の178万円への引き上げでは、より大きな減税効果が期待できます。

どちらの案が通るかは今後の議論次第ですが、103万円の壁の引き上げは、働き手にとって大きな影響を与える可能性があります。

そうですね、引き上げによって、働き手の所得が増加し、消費が活性化する可能性は高いですね。特に、子育て世帯にとっては大きなメリットになるでしょう。

議論の経過と妥協案

2024年税制改正で注目された「103万円の壁」問題、最終的にどうなった?

123万円に引き上げ

「103万円の壁」引き上げに関する議論は、近年ますます注目されていますね。

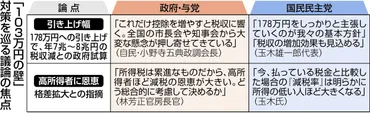

✅ 「令和7年度税制改正大綱」では、103万円の壁の引上げなど、主に4つの税制改正が盛り込まれています。

✅ これらの改正によって、所得税と個人住民税の基礎控除、給与所得控除の最低保障額が引き上げられ、特定扶養控除の年収要件も緩和されます。

✅ この結果、各世帯の納税額がどのように変化するのか、マイクロシミュレーションによって分析した結果、減収見込み額がどの程度になるのか、どの所得層にどの程度の恩恵が及ぶのかが明らかになるということです。

さらに読む ⇒Yahoo!ニュース出典/画像元: https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/285fc211fd4b07f38e30204e937ae7b80113b397具体的な数字が明らかになっていないので、今後どのような結果になるのか気になります。

2024年度の税制改正議論は、国民民主党による『103万円の壁』の大幅引き下げ要求を軸に展開され、異例の様相を呈しました。

財源問題を無視した減税主張は、地方財政への影響や税制の整合性に対する懸念を生み、議論は難航しました。

最終的には、自公連立政権と国民民主党の合意に至らず、自公による『令和7年度税制改正大綱』が決定されました。

大綱では、基礎控除と給与所得控除の最低保障額をそれぞれ10万円引き上げることで、『103万円の壁』を123万円に引き上げることが盛り込まれました。

しかし、財源問題や税制全体の公平性といった根本的な課題は解決されず、議論は物足りなさを感じさせます。

なるほど、財源問題がクリアされずに、議論が物足りなさを感じるのは、まあ、しょうがないっちゃしょうがないですね。でも、とりあえず前進は嬉しいですね。

財源問題をめぐる主張と対立

「103万円の壁」引き上げの財源問題、どう解決する?

税収上振れ活用で可能

財源問題に関しては、様々な意見が出ているようですね。

✅ 国民民主党は「103万円の壁」を178万円まで引き上げることを主張しているが、財務省は財源不足や将来世代への負担の先送りなどを懸念し、慎重な姿勢を示している。

✅ 財務省は、国民民主党の主張に対して、減税による財源不足が懸念されること、将来世代への負担先送りになる可能性があること、103万円の壁の解消だけでは十分な働き控え解消にならないことなどを指摘している。

✅ 一方、国民民主党は現状では具体的な政策目的や財源確保の方法が明確になっておらず、単に「球を投げた」だけの印象を与えている。財務省は国民民主党からの具体的な提案を待ちながら、今後の対応を検討していくと考えられる。

さらに読む ⇒TBS NEWS DIG出典/画像元: https://newsdig.tbs.co.jp/articles/withbloomberg/1534880?display=1財務省の慎重な姿勢は理解できますが、国民民主党の主張にも一理あるように思います。

国民民主党は、税収上振れや予算の使い残しを活用すれば「103万円の壁」引き上げに伴う財源問題は解決できると主張しています。

一方、財務省は一時的な現象であり恒久的な財源にはならないと反論しています。

また、国債発行を財源とみなさない意見に対しては、日本は過去60年以上にわたり国債発行を続けており、既存支出に対する財源すら不安定な状況であるという指摘があります。

政府の歳出と財源は一対一対応しておらず、家計の借金とは異なり、政府は国債発行により資金調達できるため、必要に応じて政策を実行するための国債発行はためらうべきではないという主張もされています。

地方自治体の反対意見については、国債発行による地方交付税の増額などで対応可能であるとされています。

ホンマに、財源問題って難しいですよね。国債発行は、将来世代への負担になるから、できれば避けたいところですけど、一方で、経済活性化のためには、必要な投資は必要ですよね。

引き上げによる経済効果と財源確保の必要性

「103万円の壁」引き上げで経済はどうなる?

消費増加、税収増見込める

引き上げによる経済効果は、確かに期待できる一方で、財源確保の必要性も忘れてはいけません。

✅ 政府は総合経済対策で「年収103万円の壁」見直しを明記し、自民・公明両党の税制調査会で本格的な議論が始まります。

✅ 最大の焦点は引き上げ幅で、国民民主党は最低賃金に連動した178万円まで引き上げを要求していますが、政府・与党内では物価上昇率など他の指標を基準とする意見も出ています。

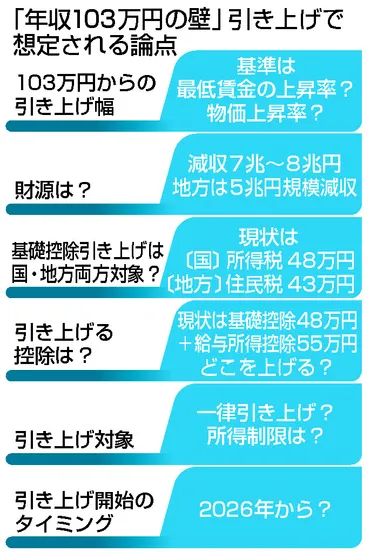

✅ 引き上げ幅の拡大は、国と地方で7兆~8兆円の税収減となる試算があり、地方の減収への懸念や、基礎控除と給与所得控除のどちらを対象とするか、所得制限を設けるかなど、さまざまな論点が議論されています。

さらに読む ⇒東京市場&NY市場 - 時事エクイティ出典/画像元: https://equity.jiji.com/commentaries/2024112201120g政府は、減収試算とプラスの波及効果を比較検討し、慎重な判断を下す必要があると思います。

「103万円の壁」引き上げによる減収試算は、減税によるプラスの波及効果が考慮されていない可能性があり、可処分所得の増加による消費増加や税収増加も見込めます。

結論として、新たな政策の導入は経済成長や国民生活の豊かさといった判断基準で決めるべきであり、優先順位の低い支出削減や国債発行によって財源を確保すべきだとされています。

そうですね、経済効果と財源確保のバランスをどのように取るかが重要ですね。ただ、経済成長や国民生活の豊かさといった視点から、優先順位の高い政策に予算を配分すべきだと思います。

地方財政への影響と懸念

非課税枠引き上げ、地方財政への影響は?

税収減で地方財政悪化

地方財政への影響は無視できない問題です。

公開日:2024/11/17

✅ 国民民主党が提唱する「103万円の壁」引き上げに対して、地方自治体から懸念や反発の声が上がっています。

✅ 自治体財政への影響が懸念されており、特に税収減による住民サービスの低下が大きな問題として挙げられています。

✅ 政府試算では、税収減は国と地方あわせて7兆~8兆円となり、地方税分は4兆円程度とされています。この試算に基づくと、地方自治体は大きな財政負担を強いられることになります。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/ASSCJ3R5FSCJUTFK00NM.html地方自治体の懸念は理解できますが、政府は適切な対策を講じる必要があると思います。

国民民主党は非課税枠を178万円まで引き上げようとしていますが、これにより7.6兆円の税収減が予想され、地方財政への影響が懸念されています。

特に政令市からは強い反発があり、財源確保が課題となっています。

一方、国民民主党は予算の使い回しや税収の上振れ分で賄えるとの主張をしていますが、専門家は税収の上振れは景気に左右されるため当てにするのは危険であると指摘しています。

また、地方は歳出カットを余儀なくされ、財政再建団体では公務員給与カットも起こりうるとして、地方にとって厳しい問題であるとされています。

ホンマに、地方財政への影響は、深刻ですよね。国は、地方への財政支援を強化して、サービスの低下を防ぐ必要があります。

「103万円の壁」引き上げは、経済活性化と財源確保のバランスが課題となります。

今後の議論の推移を見守っていきましょう。

💡 「103万円の壁」の引き上げは、働き手の所得増加や消費拡大に繋がる可能性があります。

💡 しかし、財源問題や地方財政への影響など、課題も山積しています。

💡 政府は、経済効果と財源確保のバランスを考慮し、慎重な判断を下す必要があります。