日本の地震、怖くない? 知っておきたい危険と対策地震のメカニズムとは!?

日本列島は巨大なプレートのぶつかり合う場所に位置し、地震大国と呼ばれる所以です。地震のメカニズム、活断層、震度などの基礎知識から、防災対策まで、地震の脅威と共存する知恵を解説します。

💡 地球の表面は、いくつかの巨大な岩石の塊であるプレートで覆われている

💡 プレートは常に動き続け、境界で地震が発生する

💡 日本は複数のプレートがぶつかり合う場所に位置し、地震が多い

それでは、最初のテーマである地球のプレートと地震について解説していきます。

地球のプレートと地震

地球の表面は何で覆われている?

巨大な岩石の塊(プレート)

この章では、地震の基礎知識について詳しく解説していきます。

✅ この記事では、チリ・サンティアゴにおける大気汚染の深刻な状況について論じています。特に、冬期に発生するスモッグによる健康被害や、その原因となる要因、対策の必要性について詳しく解説されています。

✅ 記事は、大気汚染の主な原因として、住宅暖房や産業活動による大気汚染物質の排出、地形的な要因による大気停滞があげられています。また、スモッグの影響で呼吸器疾患や心血管疾患などの健康被害が発生し、特に脆弱な層に深刻な影響を与えていると指摘しています。

✅ 記事は、大気汚染対策として、公共交通機関の利用促進、再生可能エネルギーの活用、環境規制の強化、市民意識向上など、多岐にわたる取り組みが必要であると訴えています。さらに、政府や企業だけでなく、市民一人ひとりが環境問題に関心を持ち、積極的に行動していくことの重要性を強調しています。

さらに読む ⇒防災システム研究所 公式ホームページ 山村武彦 防災講演 講師派遣出典/画像元: https://www.bo-sai.co.jp/chirijisintunami.html地震の規模を表すマグニチュードが1大きくなると、エネルギーは約32倍になるというのは驚きですね。

地球の表面は、いくつかの巨大な岩石の塊、すなわちプレートで覆われています。

これらのプレートは常に動き続けており、その境界では地震が発生します。

特に、日本は、太平洋プレートやフィリピン海プレートなど、複数のプレートがぶつかり合う場所に位置しているため、世界でも地震の発生が多い地域の一つです。

1960年チリ地震(マグニチュード9.5)は、世界で観測された地震の中で最も規模が大きく、日本では2011年東北地方太平洋沖地震(マグニチュード9.0)が最大規模の地震として記録されています。

地震は、地下の岩盤のずれによって発生し、その揺れは地震波となって地表に伝わります。

地震の規模はマグニチュードで表され、マグニチュードが1大きくなると、地震のエネルギーは約32倍になります。

そうですね。地震のエネルギーの大きさは想像を絶するものです。

地震の発生メカニズムと断層

地震を引き起こすのは何?

地下の岩盤のずれ

次は、地震の発生メカニズムについて解説していきます。

公開日:2024/01/04

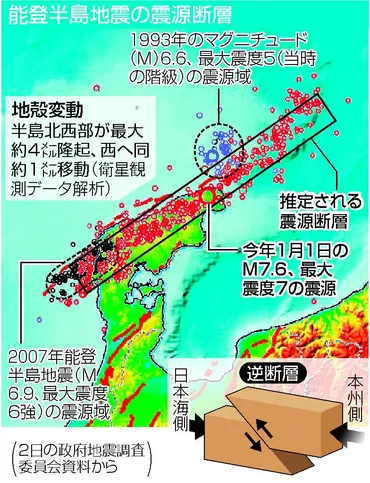

✅ 能登半島北部で発生したマグニチュード7.6の地震は、長さ約150kmの断層がずれ動いたことによるもので、3年前から続く群発地震とは規模が桁違いに大きかった。

✅ 地震は、陸地が隆起し、海底で海水が大きく動き、津波を引き起こした逆断層型で、沿岸や海底に分布する活断層が原因と考えられる。

✅ 群発地震の原因は、地下深くの岩石に含まれていた水が分離して上昇し、岩盤がずれ動きやすくなったためと考えられているが、今回の地震との直接的な因果関係は解明されていない。

さらに読む ⇒時事ドットコム:時事通信社が運営するニュースサイト出典/画像元: https://www.jiji.com/jc/article?k=2024010400690&g=soc活断層は、地震を引き起こす可能性のある場所として、防災上重要な情報ですね。

地震は、地下の岩盤のずれによって発生しますが、そのずれによって地層が断ち切られた面が断層です。

断層の中には、過去に活動し、今後も活動する可能性のある活断層があり、これらの活断層が地震を引き起こす可能性があります。

活断層は、地震を起こす可能性のある場所として、防災上重要な情報となります。

地震の発生場所を震源域と呼び、震源域は地下の岩盤がずれた領域全体を指します。

地震の規模が大きいほど、震源域も広範囲にわたることが多いです。

はい、活断層は私たちの生活圏にも存在する可能性があるので、注意が必要です。

地震の種類と揺れの強さ

地震の被害は、震源の深さでどう変わる?

浅いほど大きい

それでは、地震の種類と揺れの強さについて解説していきます。

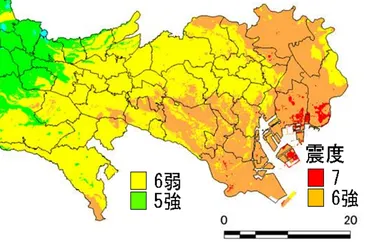

✅ 東京都は、最新の首都直下地震被害想定を発表し、都心南部直下地震(マグニチュード7.3)では約19万4400棟の建物が全壊・焼失し、約6100人が死亡すると試算しました。

✅ 今回の想定は、前回の2012年版と比較して、住宅の耐震化などの防災・減災対策の進展により被害が約4割程度減少したことを示しています。

✅ 東京都は、この新たな被害想定に基づき、今後の地域防災計画の策定を進めていく予定です。

さらに読む ⇒くらし×防災メディア「防災ニッポン」読売新聞出典/画像元: https://www.bosai.yomiuri.co.jp/feature/6529東京都の首都直下地震被害想定では、防災・減災対策が進展しているとはいえ、依然として多くの被害が予想されることが分かりました。

地震は、震源の深さによって、直下型地震と遠地型地震に分類されます。

直下型地震は、震源が浅い地震で、一般的に被害が大きくなります。

一方、遠地型地震は、震源が深い地震で、直下型地震と比べて被害は小さくなります。

地震の規模や震源の深さ、地盤の構造などによって、地震による揺れの強さは異なります。

揺れの強さは震度で表され、震度は地域によって異なるため、同じ地震でも場所によって震度が異なることがあります。

地震は予測不可能なので、日頃から防災意識を高めることが大切ですね。

地震発生時の安全対策と備え

地震発生時、最も重要なことは?

安全確保です

地震発生時の安全対策と備えについて詳しく解説していきます。

公開日:2020/09/29

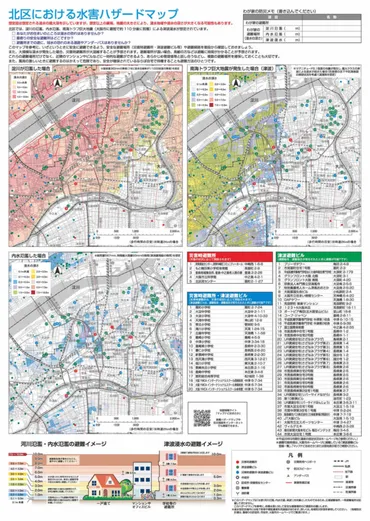

✅ ハザードマップは、豪雨発生時の浸水リスクや地震発生時の土砂災害リスクなど、災害発生時の被害予測範囲を地図化したものであり、住民が地域の危険を認識し、迅速に避難できるように作成されています。

✅ ハザードマップは、市町村によって配布されている他、ハザードマップポータルサイトで住所検索により確認することも可能です。

✅ ハザードマップには、浸水の深さや高さが色分けや建物階数で示され、避難場所や避難経路、防災関係機関の位置などが記載されています。また、ハザードマップを活用して、安全な避難場所や経路を確認し、防災グッズを準備することが重要です。

さらに読む ⇒ヤマダ不動産公式サイト出典/画像元: https://www.yamada-realestate.co.jp/contents/1571/ハザードマップは、災害時の避難に非常に役立つ情報ですね。

地震発生時には、まず安全な場所に避難することが重要です。

家具の転倒や落下物に注意し、火災にも気をつけましょう。

地震後は、余震に注意し、ライフラインの復旧状況や情報収集を心がけましょう。

地震に対する備えとして、ハザードマップを確認し、防災用品を準備しておくことが重要です。

ハザードマップは、地域ごとに作成されており、地震発生時の揺れの強さや津波の浸水範囲などを示しています。

そうですね。ハザードマップは、自分の住んでいる地域の危険性を把握するために、必ず確認しておきましょう。

日本の地震対策と復興

日本は地震大国、政府はどんな対策を進めている?

復興と災害対策に力を入れています。

日本の地震対策と復興について解説していきます。

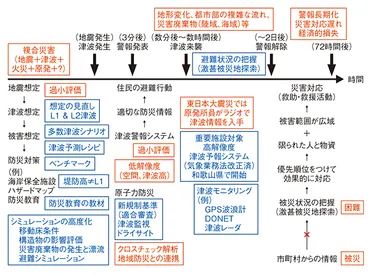

✅ 東日本大震災は、従来の津波防災・減災対策の課題を浮き彫りにし、特に津波想定と警報の過小評価、被災状況把握の遅れが被害拡大の一因となった。

✅ 震災を教訓に、新たな対策として、最大規模の津波(レベル2)と過去の発生事例に基づく津波(レベル1)の2段階想定が導入され、レベル1ではハードウェアによる浸水防止、レベル2では避難ビルなどのハードウェアとハザードマップや防災教育などのソフトウェアによる人命保護が目指されている。

✅ さらに、AR技術活用による津波リスク可視化や、地域住民参加型の防災訓練など、住民の意識向上と防災力強化のための取り組みが進められている。

さらに読む ⇒ホーム | 笹川平和財団 - THE SASAKAWA PEACE FOUNDATION出典/画像元: https://www.spf.org/opri/newsletter/422_2.html東日本大震災の教訓を踏まえ、津波対策が強化されていることは、安心できますね。

日本では、過去に多くの大きな地震が発生しており、今後も大きな地震が発生する可能性は否定できません。

政府は、東日本大震災からの復興と災害対策に力を入れており、被災者支援、災害対策法の改正、水害対策、国土強靱化など、様々な取り組みを進めています。

地震に対する備えは、個人だけでなく、社会全体で取り組むべき課題です。

各自治体も、それぞれの地域で発生する可能性のある地震に備え、防災対策を進めています。

はい、政府も民間も、地震に対する意識が高まっていると感じます。

今日の内容はいかがでしたか?地震はいつ起こるかわかりませんので、日頃から備えをしておくことが大切です。

💡 地球の表面は、複数のプレートで覆われている

💡 プレートの動きによって地震が発生する

💡 地震への備えは、個人だけでなく社会全体で取り組むべき課題である