三島由紀夫の死はなぜ?その真相とは!?

💡 三島由紀夫の死は、現代でも多くの議論を生む出来事である。

💡 三島由紀夫の死に至るまでの行動や思想を分析することで、彼の死の決意がどのように生まれたのかを探る。

💡 三島由紀夫の死は、日本文学史に大きな影響を与えた。

それでは、第一章から詳しく見ていきましょう。

三島由紀夫の死

三島由紀夫の死は衝撃的な事件でしたね。

✅ 1970年11月25日、作家である三島由紀夫は、自身が主宰する「楯の会」会員4人と共に日本刀を持って東京・市谷の陸上自衛隊東部方面総監室に乱入し、益田兼利総監を監禁しました。

✅ 三島は自衛隊員に対しクーデターを呼びかけた後、総監室に戻り割腹自殺を行いました。

✅ 三島らは自衛隊へ体験入隊した際に、陸自富士学校で軍事訓練、同調査学校で諜報活動を教えられていたとのことです。

さらに読む ⇒時事ドットコム:時事通信社が運営するニュースサイト出典/画像元: https://www.jiji.com/jc/d2?p=mis002-jlp01100509&d=005news彼の死は多くの謎を残していると言われていますね。

1970年11月25日、三島由紀夫は自決するという衝撃的な事件を起こしました。

彼の死に至るまでの行動や発言を分析することで、彼の死の決意がどのように生まれたのかを探ります。

三島は初期作品から死をテーマにしており、死への憧憬を作品に投影していました。

特に『憂国』では、切腹する中尉役を自ら演じています。

また、1968年には『楯の会』を組織し、いつでも死ねる覚悟を固めていたとも考えられます。

あの事件は、当時の人々にとって衝撃的やったやろなぁ。

三島の作品と死の決意

三島由紀夫の作品は、彼の思想を知る上で重要なヒントになります。

✅ 三島由紀夫の代表作『豊饒の海』は、輪廻転生をテーマにした壮大な四部作であり、各巻は単体でも楽しめるが、全体を通して読むことで真価がわかる作品である。

✅ 「春の雪」から「天人五衰」まで、各巻の主人公は前の巻の主人公の転生であり、特に「春の雪」の主人公松枝清顕のカリスマ性は、次の主人公飯沼勲にも受け継がれる。

✅ しかし、物語が進むにつれて転生の繋がりは曖昧になり、最後の「天人五衰」では、転生した主人公の特徴が薄れていくことで、読者に輪廻転生の意味や人生の無常さを考えさせる。

さらに読む ⇒【日々是読書】僧侶上田隆弘の自問自答ブログ出典/画像元: https://shakuryukou.com/2024/06/20/buddhism-book234/彼の作品を通して、三島由紀夫の死の決意がどのように変化していったのかを知ることができます。

三島は、1970年1月の時点で、まだ「豊饒の海」を書き終えた後に新たな歴史小説を執筆したいと考えており、11月に死ぬことは決めていませんでした。

しかし、三島の死の決意は、作品執筆の過程で変化した可能性があります。

「豊饒の海」の最終巻である「天人五衰」は、三島が自身の死についてどのような考えを持っていたのかを知るための重要な手がかりとなります。

三島は当初、最終巻の筋立てを「繁邦が新たな転生者を探し、最終的に真の転生者と出会って幸福な死を迎える」という物語にすることを考えていました。

しかし、実際には「繁邦が贋転生者である安永透を養子に迎え、聡子に転生の物語を否定され、絶望のうちに死を迎える」という物語になっています。

三島がなぜ、当初の予定とは異なる結末を選んだのかは謎です。

「豊饒の海」は、すごく難しそうですね…。

三島の思想と行動

三島由紀夫は、自決に至るまでどのような行動をとったのでしょうか?。

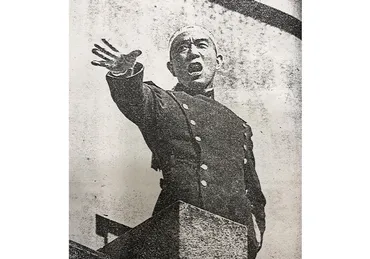

✅ 三島由紀夫は、自衛隊市ヶ谷駐屯地で自衛隊隊員にクーデターを促す演説を行い、その後割腹自殺を遂げた「三島事件」について、事件の概要と演説の内容を説明しています。

✅ 三島は、戦後の日本の憲法を批判し、自衛隊の国軍化を訴えていました。彼は、天皇を元首とする体制こそが日本の国体であり、それを守るために自らを鍛え上げ、民兵組織「楯の会」を結成しました。

✅ 事件当日、三島らは総監を監禁し、自衛隊員を集合させ、クーデターを促す演説を行いました。演説後、三島は切腹し、介錯を頼んだ森田も切腹しました。この事件は、三島の思想や行動の複雑さ、そして日本の政治・社会に対する彼の強い思いを浮き彫りにしています。

さらに読む ⇒政治をもっと身近に。出典/画像元: https://say-g.com/topics/3047三島の思想や行動は、現代でも多くの議論の的となっています。

三島は、戦後の日本の現状に危機感を抱き、現憲法、特に憲法第9条の改憲と自衛隊の国軍化、天皇による伝統的行事の復活を主張していました。

彼の思想は、日本文化の伝統を守るための強い意志と、米国による支配からの脱却という政治的な目的が根底にありました。

三島は、現憲法が日本固有の文化を破壊し、国家としての自尊心を失わせてしまうと危惧し、自衛隊を国軍化することで、日本の独立と伝統を守り、国際社会で威厳ある国家となることを目指していたと考えられます。

また、天皇を日本の象徴として位置づけ、伝統的な文化を守っていく必要性を訴えていました。

三島事件は、彼の思想を世間に衝撃を与え、日本の政治や文化に対する議論を巻き起こしました。

三島由紀夫は、戦後の日本の現状に強い危機感を抱いていたのでしょう。

三島由紀夫の思想:欲望と認識

三島由紀夫の思想を深く理解するためには、彼の作品を分析することが重要です。

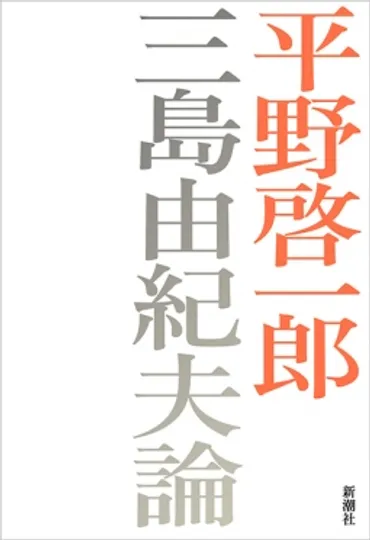

✅ 本書は、三島由紀夫の代表作である「仮面の告白」「金閣寺」「英霊の声」「豊饒の海」の4作品を精読することで、文学者としての作品と天皇主義者としての行動を包括的に論じた、決定版と言える三島論です。

✅ 著者は、23年にわたる三島研究を通して、三島の作品と行動を深く理解しており、特にテキスト分析に長けています。その深い洞察力によって、三島がなぜ自決という道を選んだのか、その根源にある思想や行動の謎を解き明かしています。

✅ 本書は、単に三島の作品を解説するだけでなく、三島の思想や行動を現代社会における「天皇制」や「国家」といった問題と関連付け、新たな視点から三島を読み解いています。三島に興味のある読者だけでなく、現代社会の課題に関心のある読者にとっても示唆に富む内容となっています。

さらに読む ⇒新潮社出典/画像元: https://www.shinchosha.co.jp/book/426010/平野啓一郎氏の『三島由紀夫論』は、三島由紀夫の思想を現代的な視点から分析しています。

2023年8月7日刊行の平野啓一郎氏による『三島由紀夫論』は、三島由紀夫の「作品世界」と「行動」を繋ぎ、三島が戦後社会で抱えていた「欲望」と「認識」の問題を深く考察しています。

三島は戦後社会に馴染めず、虚無感に襲われながらも、天皇という絶対的な存在に帰着しようとしました。

三島作品には常に「認識者」が登場し、現実と認識の乖離がテーマとなっています。

平野氏は三島の「認識」論を、現実を歪めてしまう可能性と同時に、行動へと繋がる原動力として解釈しています。

三島は、知識によって現実を侵食し、その生々しさを見失うことを恐れていました。

しかし、一方で、認識が現実を台無しにすることで、行動を起こすための自由を獲得することも出来ると考えていたのです。

三島由紀夫の思想は、現代でも多くの議論を生むテーマですね。

三島事件のその後

三島事件のその後、三島由紀夫の思想はどのように受け継がれているのでしょうか?。

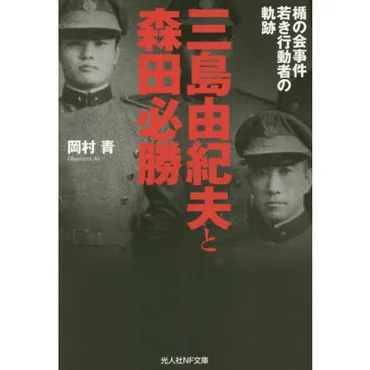

✅ 本書は、三島由紀夫と自決した森田必勝の軌跡を軸に「楯の会」事件の実態に迫るノンフィクション作品です。

✅ 森田必勝が三島由紀夫の思想に共鳴し、運命を共にした過程、そして「楯の会」事件が当時の社会に与えた衝撃と波紋について、詳細な調査と分析を通じて描かれています。

✅ 本書は、三島由紀夫の思想や行動、そして「楯の会」事件の背景を理解するための重要な資料となるでしょう。

さらに読む ⇒セブンネットショッピング出典/画像元: https://7net.omni7.jp/detail/1107138076森田必勝氏の実兄である森田治さんの言葉は、三島事件の真相を知る上で貴重な証言となります。

1970年11月25日に起きた三島由紀夫の自決事件から50年。

三島は、自衛隊に改憲と決起を呼びかけ、「天皇陛下万歳」と叫びながら自決した。

ノンフィクション作家・保阪正康氏は、三島の思想を「戦時中の軍部の考え方と重なり、現実的ではない」と分析する。

三島は戦後社会への嫌悪感を抱き、過去の価値観への回帰を願っていたとも指摘。

事件は戦後社会を大きく変え、自衛隊の米軍との一体化が進んだ現状を考えると、三島の主張は「補助線」のような役割を果たしたとも考えられる。

三島由紀夫の自決から50年。

三島を介錯した「楯の会」学生長、森田必勝の兄、治さんは弟の墓に通い続け、冥福を祈り続けている。

治さんは、弟の政治的な思想とは対照的に、非武装中立、憲法9条堅持の立場を貫いてきた。

しかし、弟の行動を理解し、敬意を払っている。

必勝が三島に殉じたという評価に対して、治さんは、弟も主体的に行動したと信じており、その真相を直接聞いてみたいと思っている。

1970年11月25日に起きた三島由紀夫による「三島事件」から50年。

事件で三島とともに自決した森田必勝氏の実兄である森田治さん(91)は、弟が事件に巻き込まれた当時の状況を振り返り、必勝氏が早稲田大学入学後に左翼学生らによるバリケードに遭遇し、憂国の気持ちが芽生えたのではないかと推測している。

必勝氏は戦後右翼の親米反共路線とは異なる民族派運動に加わり、三島と交流を深め、三島の私兵組織「楯の会」で学生長を務めるようになった。

事件は、必勝氏が夏休みに実家に帰省した際に「三島先生のところに行くから早めに帰るよ」と話したのが最後の言葉となり、衝撃的な出来事だったと語っている。

三島さんの自決は、本当に悲しいですね…。

今回の記事では、三島由紀夫の死の真相に迫りました。

三島由紀夫の思想や行動は、現代社会においても重要な課題として議論されています。

💡 三島由紀夫の死は、日本の戦後社会を大きく揺さぶった事件である。

💡 三島由紀夫の死の決意は、彼の思想や作品を通して理解できる。

💡 三島事件は、現代でも多くの議論の的となっている。