「被差別部落」:日本の隠れた階級制度は、今も存在するのか?とは!?

💡 日本の「被差別部落」は、歴史的に差別を受けてきた存在である。

💡 現代においても、就職や結婚などで差別が根強く残っている。

💡 「穢多」と呼ばれる身分は、江戸時代に確立された。

それでは、最初の章に移りましょう。

「被差別部落」:日本の隠れた階級制度

この章では、日本の「被差別部落」の歴史と現状について詳しく解説していきます。

公開日:2015/11/27

✅ この記事は、日本の被差別民、特に食肉処理業者に焦点を当て、彼らの歴史と現代における差別の実態について論じています。

✅ 中世の封建時代から続く「不浄」な職業に携わった人々の集落は、差別を受け続け、現在でも就職や結婚などにおいて偏見や身元調査の対象となっていることが明らかになりました。

✅ 特に、部落解放同盟が指摘する「結婚前に家族が相手を調べようとして購入するケースが多い」という現状は、差別が根強く残り、現代でも社会に大きな影響を与えていることを示しています。

さらに読む ⇒BBC Home - Breaking News, World News, US News, Sports, Business, Innovation, Climate, Culture, Travel, Video & Audio出典/画像元: https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-34918485差別が根強く残っている現状は、非常に深刻ですね。

日本の社会は、均質で調和的なイメージがある一方で、歴史的な差別とその現代社会における影響は無視できません。

特に、日本の「被差別部落」は、江戸時代から続く隠れた階級制度であり、現代でもその影響が色濃く残っています。

かつては「穢多」と呼ばれ、食肉処理や葬儀といった「不浄」とされた職業に従事する人々は、社会から隔離され、差別されてきました。

この差別は、封建制の廃止後も法的根拠を失ったとはいえ、依然として社会に根強く残っています。

いや~、ほんまに、差別ってのは、アカンわな~。

現代社会における差別の実態

続いて、現代社会における差別の現状についてお話します。

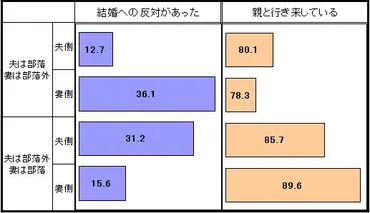

✅ 部落と部落外の人との結婚に対する反対は依然として根強く存在し、特に親族からの反対が多いことがわかります。

✅ 結婚後、部落外の人と結婚した妻の場合、実家の親との交流が少なくなる傾向が見られます。

✅ 結婚に関する状況は、10年前と比較して改善したという意見は少ない一方で、状況が変わらない、あるいは悪化したという意見が根強く存在することがわかります。

さらに読む ⇒データにみる部落差別○結婚出典/画像元: https://blhrri.org/old/nyumon/jittai/nyumon_jittai_kekkon_2.htm就職や結婚で差別を受けるケースがあるのは、本当に悲しいですね。

現代においても、被差別部落出身の人々は、就職や結婚において差別を受けるケースがあります。

企業が被差別部落のリストを用いて就職希望者をふるいにかけることや、結婚前に家族が相手の出身地を調べる行為は、差別の実態を示す深刻な問題です。

このような差別は、社会全体の理解と認識を深める必要性を訴えかけています。

部落出身の人が就職で不利になるのは、不公平だと思います。

「穢多」の起源と歴史

それでは、次の章では「穢多」の起源と歴史について解説していきます。

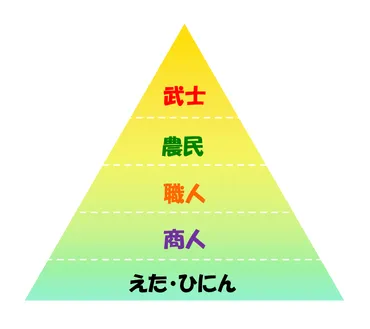

✅ この記事は、江戸時代の身分制度「士農工商」について解説し、その中で特に低い身分であった「穢多・非人」がなぜ差別されたのかについて詳しく説明しています。

✅ 具体的には、「士農工商」のそれぞれの立場について、武士、農民、職人、商人の役割と特徴を解説しています。

✅ さらに、穢多・非人は、皮なめしやゴミ処理など、当時の社会では忌み嫌われた職業に従事していたため、差別され、人権が制限されていたことを説明しています。

さらに読む ⇒日本史事典.com|受験生のための日本史ポータルサイト出典/画像元: https://nihonsi-jiten.com/shinou-kousyou/江戸時代の身分制度は、非常に厳格だったんですね。

「穢多」は、古代の被征服民族や賤業を課せられた奴隷を起源とし、平安時代には差別が始まり、江戸時代に確立されたと言われています。

鎌倉時代には奈良と京都で差別が見られ始め、江戸時代には士と農工商の間に大きな身分的格差があり、「穢多・非人」と呼ばれる階層が最下層に位置しました。

「士農工商」の身分制度は、社会の安定を保つためのものだったのでしょう。

「穢多」の呼称の変遷

それでは、次の章では「穢多」の呼称の変遷についてお話します。

✅ この記事では、日本の歴史における「エタ」という言葉の起源と、それがどのようにして被差別部落を指す言葉になったのかについて考察しています。

✅ 「エタ」の語源は「餌取(エトリ)」から来ていると考えられていますが、文献に初めて登場するのは鎌倉時代で、当時の知識人ですらその由来を確信していなかったことがわかります。

✅ 「エタ」という言葉は、当時の文献において「餌取」から転訛したものであると断定的に書かれるようになり、歴史認識の歪みを生み出した可能性について指摘しています。

さらに読む ⇒最上川縦断カヌー探訪NPOブナの森出典/画像元: https://www.bunanomori.org/NucleusCMS_3.41Release/index.php?itemid=847&catid=11「エタ」という言葉の由来が、文献ではっきりしないのは興味深いですね。

「穢多」の呼称は、元々は鷹などの餌を取る職業を意味する「えとり」から転じたもので、殺生を業とする者全般を指すようになったと考えられています。

時代とともに「エタ」と呼ばれるようになり、「エッタ」や「エッタボシ」などとも呼ばれるようになりました。

「エタ」って、昔はよく聞いたけど、最近は聞かんようになったな。

「穢多」の生業と社会構造

それでは、最後の章では「穢多」の生業と社会構造について解説します。

公開日:2018/10/17

✅ この記事は、歴史的に存在した「非人」と呼ばれる差別された身分の存在とその歴史的背景について、特に江戸時代の身分制との関連性に着目して論じています。

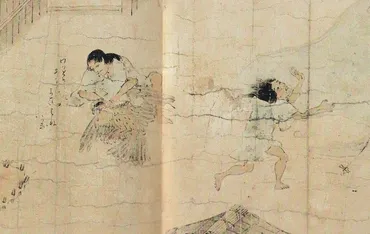

✅ 古代から中世にかけて、様々な理由で土地を離れ、さまよう人々が存在し、彼らは乞丐や犬神人などと呼ばれ、社会的に差別された存在でした。

✅ 江戸時代には、身分制度が固定化され、皮革生産などの「役」を担う「かわた」と呼ばれる人々は、社会的に差別され、特定の地域に居住を制限されるなど、厳しい扱いを受けました。

さらに読む ⇒ 日本近現代史のWEB講座出典/画像元: http://jugyo-jh.com/nihonsi/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%8F%B2a%E3%81%AE%E8%87%AA%E7%BF%92%E5%AE%A4/%E5%89%8D%E8%BF%91%E4%BB%A3%E3%81%AE%E8%BA%AB%E5%88%86%E5%88%B6%E3%81%A8%E3%80%8C%E9%83%A8%E8%90%BD%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%80%8D/江戸時代の「非人」は、社会的に厳しい立場だったんですね。

「穢多」の生業は、中世以降徐々に形成され、江戸幕府のもとで確立しました。

具体的には、斃牛馬の処理、皮革製品の製造販売、刑吏、捕吏、山番、水番、祭礼の「清め」役、芸人、草履・雪駄作り、灯心などの製造販売など、多岐にわたる仕事に従事していました。

彼らは、都市清掃も担当し、「浄人」とも呼ばれました。

彼らは、京都鴨川河原に小屋住まいをし、都の民のために賤業に従事したことから「河原者」と呼ばれ、居住地から「坂の者」や「散所の者」とも呼ばれ、特に京都の清水坂の坂の者は「犬神人」と呼ばれていました。

「かわた」って、どんな仕事をしてたんですか?

このように、「被差別部落」は、歴史的な差別と現代社会における影響を深く理解する必要がある重要なテーマです。

💡 「被差別部落」は、歴史的に差別を受けてきた存在である。

💡 現代においても、就職や結婚などで差別が根強く残っている。

💡 「穢多」と呼ばれる身分は、江戸時代に確立された。