福島第一原発の廃炉はどうなる?燃料デブリ、技術、未来への課題とは?燃料デブリ取り出し、技術革新、廃炉の全貌とは!?

福島第一原発の廃炉に向け、メルトデブリ取り出しと安全管理技術が進化。2024年、2号機で試験的取り出しに成功!模擬デブリ分析から、化学的性質解明、再臨界防止技術も開発。長期的な挑戦、国際協力も重要。安全な廃炉へ、技術革新が加速。

💡 福島第一原発の廃炉作業は、溶融した燃料デブリの取り出しが最大の課題です。

💡 燃料デブリの化学的特性を理解し、安全な取り扱いと安定化技術の研究が進んでいます。

💡 技術開発が進み、ロボット技術や国際協力によって、廃炉完遂への道が開かれています。

それでは、福島第一原発の廃炉作業における現状、課題、そして未来への展望について、詳しく見ていきましょう。

廃炉への道のり:ロードマップと初期の課題

福島の廃炉、最大の課題は何?

核燃料デブリの取り出し

福島第一原発の廃炉作業は、長期間にわたる複雑なプロジェクトです。

デブリ取り出しの遅延は、今後の計画にも影響を与える可能性があります。

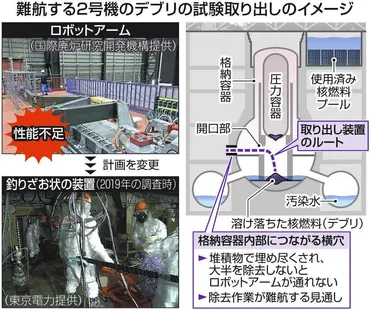

✅ 東京電力は、福島第一原発2号機のデブリ取り出し試験を、ロボットアームの性能不足と準備作業の遅れにより、3月中の開始から10月へと3度目の延期を発表しました。

✅ 使用予定だったロボットアームは、原子炉内の隙間を通過する性能に課題があり、横穴の堆積物除去作業も遅延しました。

✅ 東電は、工法を釣りざお状の装置に切り替え、デブリを採取した後、ロボットアームによる本格的な回収を目指す方針です。

さらに読む ⇒東京新聞出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/305201デブリ取り出しの遅延は、技術的な課題だけでなく、準備作業の遅れも要因とのことですね。

今後の進捗を見守りたいと思います。

2011年の福島第一原子力発電所事故後、廃炉に向けた中長期ロードマップが政府と東京電力によって策定され、2017年に4回目の改定が行われました。

廃炉作業は、事故で溶融した核燃料デブリ(約880トン)の取り出しが最大の課題であり、高い放射線量下という特殊な環境での作業のため、内部状況の正確な把握が困難です。

東電の方針転換や、ロボットアームの性能不足など、技術的な課題が山積しているようですね。初期段階での課題解決が、今後の廃炉作業の成否を左右するでしょう。

燃料デブリの探求:調査と試験的な取り出し

2号機デブリ取り出し成功!回収量は?

約0.7グラムのデブリを回収

デブリの状態把握のための調査は、多岐にわたる技術が駆使されているのですね。

ロボット技術の進歩は目覚ましいです。

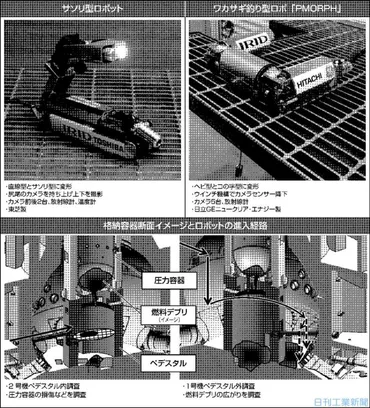

✅ 福島第一原発1・2号機において、溶け落ちた核燃料(燃料デブリ)の状態を把握するため、各種調査ロボットが投入され、デブリの取り出し工法決定に向けた調査が進められている。

✅ 2号機では、サソリ型ロボットの調査ルート上に堆積物や穴が見つかり、調査方法の見直しが行われている。掃除ロボットによる堆積物の除去や線量分布の再測定も実施される予定。

✅ 1号機では、ワカサギ釣り型ロボット「PMORPH」が投入され、地下階の燃料デブリの広がり方を確認する。これはヘビ型ロボットによる調査結果を基に進められる。

さらに読む ⇒日刊工業新聞電子版出典/画像元: https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00416613デブリの状況を把握するために、様々な調査が進められているんですね。

特に2号機での試験的なデブリ取り出しは、今後の大きな一歩になるでしょう。

デブリの状況把握のため、コンピュータ解析、ロボットによる内部調査、宇宙線「ミュオン」を使った透視調査などが用いられ、1号機では圧力容器炉心部に燃料がほとんどないこと、2・3号機では原子炉圧力容器底部に一部の燃料デブリが残っている可能性が判明しました。

2024年11月には、2号機で試験的なデブリ取り出しに成功し、特殊装置を用いて約0.7グラムのデブリを回収しました。

この取り出し作業では、遠隔操作やロボット技術が用いられましたが、デブリの位置や形状の把握が難しく、技術的な課題も多く存在します。

取り出したデブリは茨城県の研究施設で分析され、今後の廃炉計画に役立てられます。

デブリの状況把握…って、なんかミステリー要素ありますよね!宝探しみたいで。それにしても、0.7グラムって、すごく少ないんですね!

次のページを読む ⇒

燃料デブリの化学的性質を解明!固溶体化が放射性物質の溶出抑制に貢献。安全な取り出し・管理に向けた技術開発が加速。