福島第一原発の廃炉はどうなる?燃料デブリ、技術、未来への課題とは?燃料デブリ取り出し、技術革新、廃炉の全貌とは!?

福島第一原発の廃炉に向け、メルトデブリ取り出しと安全管理技術が進化。2024年、2号機で試験的取り出しに成功!模擬デブリ分析から、化学的性質解明、再臨界防止技術も開発。長期的な挑戦、国際協力も重要。安全な廃炉へ、技術革新が加速。

デブリの化学的特性:安定化と研究成果

燃料デブリの安全対策、鍵は?固溶体化?

固溶体化が、放射性物質溶出抑制の鍵!

燃料デブリの化学的特性に関する研究は、安全な取り扱いにとって非常に重要ですね。

ジルコニウムがウランの溶出を抑制するというのは、興味深いです。

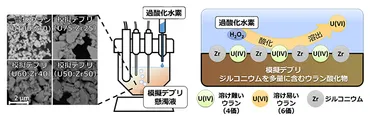

✅ 核燃料デブリに被覆材のジルコニウムが混ざると、ウランの溶出が大幅に減少し、燃料デブリが水に溶けにくくなることを実験で確認。

✅ ジルコニウムは過酸化水素の分解を促進し、これがウラン溶出量の減少を引き起こす原因であることを解明。

✅ 本研究成果は、燃料デブリが原子炉内で化学的に安定しやすい状態にあることを示唆し、燃料デブリ管理の技術的基盤形成に貢献する可能性がある。

さらに読む ⇒国立研究開発法人日本原子力研究開発機構出典/画像元: https://www.jaea.go.jp/02/press2017/p17122202/デブリが化学的に安定しやすい状態にあるというのは、朗報ですね。

今後の保管や処理、処分にも役立つ研究成果だと思います。

燃料デブリの安全な取り扱いには、その化学的性質の理解が不可欠です。

東北大学などの研究グループは、模擬デブリを合成し、「固溶体化」という現象が、デブリの化学的性質を決定する鍵であることを突き止めました。

模擬デブリは、二酸化ウランにジルコニウムや鉄が溶け込んだ状態で、この固溶体化が放射性物質の溶け出しを抑制します。

日本原子力研究開発機構の研究では、ジルコニウムがウランの水中への溶出量を減少させることが実験的に示されました。

福島第一原発の燃料デブリは放射線により発生する過酸化水素と反応し、ウランが溶出しやすくなる問題がありますが、ジルコニウムの存在は、この反応を抑制する可能性があります。

これらの研究成果は、燃料デブリの取り出しと安全な保管・処理・処分に貢献します。

デブリの研究って、なんだか実験みたいでワクワクしますね!ジルコニウムが役に立つなんて、すごい発見です!

技術開発の進展:特性把握と安全対策

福島第一原発の燃料デブリ対策、具体的に何が進んでる?

特性把握、再臨界防止、計量管理技術の開発。

燃料デブリの特性把握と安全対策のための技術開発が、多角的に進められていることがわかります。

地道な努力が実を結ぶことを期待します。

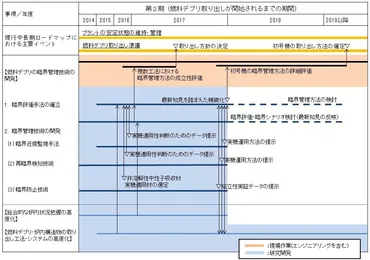

✅ 燃料デブリ取り出し作業における安全確保のため、各号機ごとの臨界シナリオの見直し、臨界の可能性評価、臨界到達時の挙動評価を実施。

✅ 核分裂生成物をモニタリングする検知システムの開発・設計・試作を行い、燃料デブリの未臨界を監視する技術を開発。

✅ 燃料デブリ取り出し時の臨界を防止するため、中性子吸収材の開発と利用方法を検討。

さらに読む ⇒廃炉研究開発情報ポータルサイト出典/画像元: https://www.drd-portal.jp/r_and_d/retrieval/safety2.html臨界リスクの評価や、監視技術の開発など、安全対策は万全に進められているようですね。

様々な分野との連携も重要になってくるでしょう。

福島第一原発の燃料デブリの特性把握と、その安全な取り扱い・管理に向けた技術開発が包括的に行われています。

模擬デブリの作製・分析、スリーマイル島原発事故燃料デブリの分析を通じて特性データベースを構築するとともに、再臨界リスク評価と防止対策、計量管理手法の開発が進められています。

再臨界防止のため、臨界量計算や監視技術の開発が行われ、計量管理においては、過去の事故例を参考に、燃料デブリに適した新たな手法を検討しています。

これらの活動は、ホット試験施設、臨界実験装置などを活用し、様々な分野と連携しています。

燃料デブリの特性データベースを構築したり、臨界実験装置を活用したり、ものすごいスケールですね!安全第一で頑張ってください!

未来への展望:廃炉完遂に向けて

福島の廃炉、カギは?国際協力と何?

デブリ取り出し技術と安全な作業です

廃炉作業は、地元の方々にとっても重要なプロジェクトですね。

地元企業の貢献も、今後の進展に大きく影響することでしょう。

公開日:2023/12/12

✅ 福島第一原子力発電所の廃炉作業は、燃料デブリの取り出しという最難関に挑んでおり、2023年度後半には2号機での試験的実施が予定されている。

✅ 1号機では格納容器内部の調査が進み、燃料デブリ取り出し計画策定のための環境整備が進められている。地元出身の技術者を中心に、安全性確保のため、ロボット技術の活用や地元企業との連携が重要視されている。

✅ 国や県は地元企業の廃炉関連ビジネスへの参入を後押ししており、大手企業だけでなく、地元企業も廃炉作業に貢献する動きが活発化している。

さらに読む ⇒経済産業省出典/画像元: https://journal.meti.go.jp/p/30852/廃炉完了まで、まだまだ長い道のりですが、技術開発と国際協力を通じて、安全に進めていくことが重要ですね。

福島第一原子力発電所の廃炉は、2051年までの完了を目指しており、燃料デブリの取り出し技術の開発は、国際的な協力も重要です。

デブリ取り出しは長期的な挑戦であり、技術開発と国際協力を通じて、安全かつ確実な廃炉作業を進めていくことが求められています。

2051年までって、気が遠くなる話やな!でも、地元の人たちが頑張って、ロボット技術も駆使して…、絶対成功させてほしいですわ!

本日の記事では、福島第一原発の廃炉作業に関する最新情報をお届けしました。

技術的な課題は多いですが、着実に前進していることを感じました。

今後の進展に期待しましょう。

💡 燃料デブリの取り出しは、廃炉作業における最大の課題であり、技術開発と安全性確保が重要です。

💡 燃料デブリの化学的特性の理解が深まり、安全な取り扱いと安定化技術の研究が進んでいます。

💡 技術開発と国際協力を通じて、廃炉完遂に向けた取り組みが進められています。