障害児支援とは?児童発達支援・地域連携・家族支援の現状【徹底解説】障害児支援の今:児童発達支援、地域連携、家族支援

日本の障害児支援は、発達と家族のサポートを重視。通所・入所施設の整備、地域協議会による連携強化、発達障害者支援センターの設置など、多角的な支援体制が構築されています。家族のピアサポートや専門家によるサポート体制も充実。制度と指針の整備により、質の高い支援を提供しています。

💡 障害のある未就学児を対象とした児童発達支援の概要と、利用手続き、費用について解説します。

💡 地域全体で発達障害児者を支えるための連携体制と、習志野市の先進的な取り組みを紹介します。

💡 家族を支援するためのピアサポートと、専門的なプログラムの内容、意義を解説します。

本日の記事では、障害児支援の現状と、その重要性について掘り下げていきます。

各章を通して、皆様に理解を深めていただければ幸いです。

始まりの物語:障害児支援への第一歩

日本の障害児支援、何が両輪となって発展?

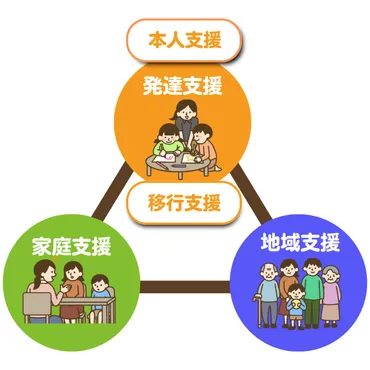

発達支援と家族支援が両輪!

本章では、障害児支援の始まりについて解説します。

児童発達支援という言葉は耳にしたことはあっても、詳しい内容を知らない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

✅ 児童発達支援は、障害のある未就学児を対象に、日常生活スキルの習得や集団生活への適応を支援する通所型のサービスです。

✅ 放課後等デイサービスとは異なり、利用対象は未就学児で、受給者証の申請、施設の検討・見学・体験、契約を経て利用できます。

✅ 利用料金は年齢や世帯所得により異なり、満3歳から小学校入学前は自己負担なし、0歳から年少未満は一部自己負担があります。利用頻度は調整可能で、受給者証で上限日数が決められます。

さらに読む ⇒児童発達支援・放課後等デイサービス|ハッピーテラス出典/画像元: https://happy-terrace.com/column_data/about_child-development-support-service/児童発達支援に関する解説、ありがとうございます。

未就学児を対象としたサービスであること、利用料金や利用頻度について、具体的に理解が深まりました。

日本における障害児支援は、児童の発達と家族の支援を両輪として発展してきました。

その始まりは、障害のある子どもとその家族が直面する様々な課題への理解から始まりました。

まず、障害児とその家族を支えるための基盤として、障害児通所支援・障害児入所施設の概要が整備され、利用者負担の仕組みや措置児童の取り扱いが明確化されました。

未就学児を対象とした「児童発達支援・医療型児童発達支援」、就学児向けの「放課後等デイサービス」、保育所や学校に通う子どもを支援する「保育所等訪問支援」といった通所支援が提供されるようになり、子どもの療育や集団生活への適応を促し、親の負担を軽減する役割を担っています。

これらの施設では、遊びを通して日常生活に必要な動作の練習、集団生活の経験を積むことができます。

児童発達支援の歴史的背景から、現在の制度設計に至るまでの変遷がよく分かりました。障害児とその家族を支える基盤が、着実に整備されてきたのですね。

地域を支える連携:発達障害児者支援の体制構築

発達障害児を支える体制、中心となる組織は?

発達障害者支援地域協議会です。

本章では、地域をあげての発達障害児者支援について掘り下げていきます。

ソーシャルインクルージョンという言葉が印象的ですね。

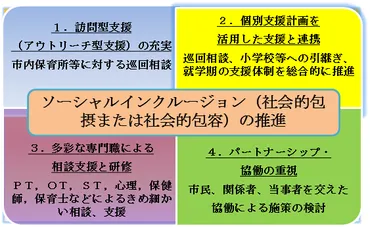

✅ 習志野市は、ソーシャルインクルージョン(社会的包容)を基本理念とし、ひまわり発達相談センターを中心に、発達障害のある子どもたちへの支援を推進しています。

✅ ひまわり発達相談センターは、訪問型支援、個別支援計画の活用、専門職による相談支援、地域住民との連携を重視し、幼稚園等への巡回相談や研修などを実施しています。

✅ 「習志野方式」としてマニュアル化された発達支援施策は、市民協働による協議会を設置し、地域全体で子どもの発達を支援する取り組みを目指しています。

さらに読む ⇒ホーム出典/画像元: https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/hattatsu_sodan/gyomu/shisetu/fukushikenko/437720140328150342172.html習志野市の取り組みは、地域全体で子どもを支える理想的なモデルですね。

専門職による相談支援や、地域住民との連携も重要だと感じました。

障害児支援は、単に施設やサービスを提供するだけでなく、地域全体で子どもたちを支える体制の構築を目指しています。

その中核を担うのが、発達障害者支援地域協議会です。

都道府県・指定都市が設置し、地域課題の共有、支援体制の整備、発達障害者支援センターの活動検証、地域の実情に応じた体制の協議・検討を行います。

また、発達障害者支援センターが各都道府県・指定都市に設置され、相談支援、発達支援、就労支援、情報提供等を実施しています。

さらに、発達障害者地域支援マネジャーが配置され、各機関へのアセスメント支援、関係機関との連携、困難ケースへの対応を行います。

市町村では巡回支援専門員整備事業が実施され、専門員が保育所や放課後児童クラブ等へ巡回し、職員や保護者への助言、戸別訪問による継続支援を行います。

地域協議会を中心とした連携体制の構築は、本当に素晴らしいですね!各機関が連携し、専門的な支援を提供することで、より多くの子どもたちを支えることができると期待できますわ!

次のページを読む ⇒

障害児とその家族を支える多様な支援策を紹介。ピアサポート、専門家育成、制度改革で、生活の質向上を目指します。