障害児支援とは?児童発達支援・地域連携・家族支援の現状【徹底解説】障害児支援の今:児童発達支援、地域連携、家族支援

日本の障害児支援は、発達と家族のサポートを重視。通所・入所施設の整備、地域協議会による連携強化、発達障害者支援センターの設置など、多角的な支援体制が構築されています。家族のピアサポートや専門家によるサポート体制も充実。制度と指針の整備により、質の高い支援を提供しています。

家族を支える支援:ピアサポートと専門的なプログラム

障害児家族を支える施策は?どんな支援が?

ピアサポート、ペアレントメンター、プログラム、トレーニングなど。

本章では、家族を支える支援について解説します。

ペアレント・メンターという言葉も初めて聞きました。

公開日:2023/10/21

✅ ペアレント・メンターは、自身も発達障害のお子さんを育てた経験を持つ親御さんで、共感的な支援を通じて他の親御さんをサポートします。

✅ メンターは、養成研修を修了し、グループでのサポート活動や情報提供、啓発活動などを行います。専門家ではない親御さんの立場からの支援が特徴です。

✅ メンター活動は、経験や感謝の気持ちを原動力とし、仲間との連携や相談者からの感謝を通じてやりがいを感じることができます。近年は、発達障害以外の障害を持つ親御さんへの支援も広がっています。

さらに読む ⇒|福祉・障がい・教育の情報を発信中!出典/画像元: https://akari-media.com/2023/10/22/member-2322/ペアレント・メンターの存在は、同じ悩みを持つ親御さんにとって、非常に心強い支えになるでしょう。

ピアサポートの重要性もよく分かりました。

障害のある子どもの家族は、子育ての負担や将来への不安など、様々な悩みを抱えています。

そこで、家族を支えるための様々な施策が展開されています。

発達障害児者の家族同士のピアサポートを推進し、本人と家族の生活の質向上を図るため、市町村への拡充も行われています。

具体的には、育児経験を持つ保護者をペアレントメンターとして養成し、活動を支援するペアレントメンター養成等事業、保護者の行動理解を促し、ポジティブな対応を促すペアレントプログラム、行動理論に基づき、環境調整や肯定的な働きかけを学ぶペアレントトレーニングなどが実施されています。

また、同じ悩みを持つ本人や家族の集まる場を提供するピアサポート推進事業も重要な役割を果たしています。

ペアレント・メンターの方々の経験に基づいた支援は、とても心強いと思います。私も将来、何か困ったときに相談したいです。

制度と指針:運営指針と検討会の役割

障害児支援の質向上、何が重要?

運営指針と検討会がカギ!

本章では、障害児支援に関する制度と指針について解説します。

運営指針や検討会という言葉が出てきます。

✅ 障害児入所施設は、障害を持つ子どもの日常生活を支援し、療育や医療的ケアを提供する施設で、福祉型と医療型の2種類があります。

✅ 施設では、食事や入浴などの日常生活の支援に加え、医療ケアとリハビリテーションを提供し、子どもの健康維持と発達をサポートします。

✅ 保育士、児童指導員、医療スタッフ、リハビリ専門職など様々な職種が活躍し、子どもの発達と自立を支援するために、家族や地域との連携も重要です。

さらに読む ⇒療育求人ガイド|放課後等デイサービス・児童発達支援求人サイト|療育求人ガイド出典/画像元: https://ryouikukyuujin.com/article/2142/障害児入所施設運営指針の公開や、検討会の開催など、制度の透明性を高め、質の向上を図る取り組みが進んでいることが分かりました。

障害児支援の質を向上させるために、様々な制度と指針が整備されています。

その一つが、障害児入所施設運営指針です。

運営指針の概要及び全文が公開され、施設の運営に関する具体的な基準を示しています。

また、障害児支援に関する様々な課題について検討するために、複数の検討会が開催されてきました。

「障害児支援の在り方に関する検討会」、「トライアングルプロジェクト会議」、「障害児入所施設の在り方に関する検討会」、「障害児通所支援の在り方に関する検討会」などがあり、過去の報告書や資料が公開されています。

これらの検討会の成果は、制度改正や新たな施策の立案に反映されています。

障害児支援の質の向上に向けて、様々な制度や指針が整備されていることが良く分かりました。過去の検討会の報告書が公開されているのも、透明性が高く評価できますね。

未来への架け橋:移行支援と地域支援の拡充

障害児の地域移行、何が重要?

地域生活への移行支援と体制充実

本章では、未来への架け橋として、移行支援と地域支援の拡充について解説します。

公開日:2022/08/12

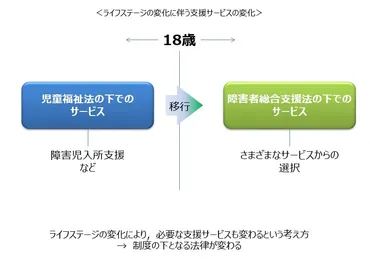

✅ 障害児入所支援は、児童福祉法に基づくサービスであり、18歳未満の障害のある方を対象とし、福祉型と医療型の2つのタイプがあります。

✅ サービス内容は、食事、入浴、機能訓練、社会活動参加支援など多岐にわたり、医療型では看護に相当する支援も提供されます。

✅ 利用には申請が必要で、相談支援も利用できます。18歳というライフステージの切り替わりを意識してサービスを利用することが重要です。

さらに読む ⇒全国地域生活支援機構出典/画像元: https://jlsa-net.jp/ti/sgs-nyusyosisetsu/18歳という節目を意識した支援の重要性、よく分かりました。

地域生活への移行支援、本当に大切ですね。

重症心身障害児者等の地域支援モデル事業も、今後重要になりそうです。

障害児入所施設に入所する児童の地域生活への移行支援は、重要な課題です。

入所児童の地域生活への移行支援・調整に関する会議報告書、手引き、通知等が提供され、18歳以上の入所者の移行状況調査結果も公開されています。

さらに、重症心身障害児者等の地域支援に関するモデル事業や聴覚障害児支援中核機能モデル事業が展開され、地域における支援体制の充実が図られています。

これらの事業は、地域の実情に合わせた支援モデルを構築し、その成果を全国に展開することを目指しています。

また、関連施策として、障害福祉サービス等報酬改定、介護給付費等に係る支給決定事務等の事務処理要領なども整備されており、支援の質の維持・向上に貢献しています。

18歳からの移行支援は、非常に重要な課題ですよね。地域の実情に合わせた支援モデルの構築と全国展開、期待しています!

本日の記事では、障害児支援の現状と課題、そして未来への展望について、幅広く学ぶことができました。

関係者の皆様の努力に、心から敬意を表します。

💡 児童発達支援、地域連携、家族支援など、多角的な視点から障害児支援について解説しました。

💡 地域全体で子どもたちを支える体制構築の重要性と、習志野市の先進的な取り組みを紹介しました。

💡 家族を支えるためのピアサポートや専門的なプログラムの意義、そして制度と指針の重要性を解説しました。