高額療養費制度とは?仕組みや申請方法、見直しについて(医療保険)高額療養費制度の基礎知識と最新情報

高額療養費制度を徹底解説!医療費が高額になっても安心の公的制度。自己負担限度額、計算方法、申請方法、そして見直しの最新情報まで。制度を理解し、賢く活用して医療費負担を軽減しましょう。

高額療養費制度の制度見直しとその背景

高額療養費は今後どうなる?負担増?

上限額引き上げや所得区分細分化が検討。

高額療養費制度の見直しは、医療保険財政の状況や、現役世代の負担を考慮して行われているんですね。

公開日:2024/11/21

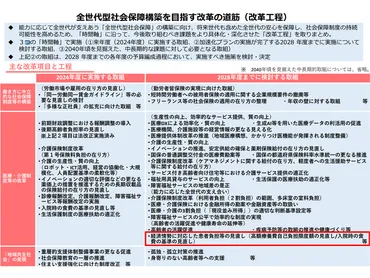

✅ 高額薬剤の登場などによる医療保険財政の悪化と現役世代の負担軽減のため、高額療養費の上限額引き上げや所得区分の細分化を検討する議論が社会保障審議会・医療保険部会で始まった。

✅ 全世代型社会保障制度の見直しの一環として、負担能力のある高齢者にも負担を求める方向性があり、高額療養費制度の年齢別上限額設定や所得区分の粗さが課題として指摘されている。

✅ 医療技術の高度化により高額薬剤が増加し、高額療養費の増加が現役世代の保険料負担増につながっているため、高額療養費制度の見直しが急務とされている。

さらに読む ⇒(旧メディ・ウォッチ)出典/画像元: https://gemmed.ghc-j.com/?p=63862高額療養費制度の見直しは、様々な課題を抱えながら進められているんですね。

高額薬剤の増加や、高齢化社会に対応した制度設計が求められていることがよく分かります。

2024年11月21日の社会保障審議会・医療保険部会で、高額療養費制度の見直しに関する議論が開始されました。

少子高齢化が進む中で、医療保険財政の厳しさ、現役世代の負担軽減などを踏まえ、高額療養費の上限額引き上げや所得区分の細分化が検討されています。

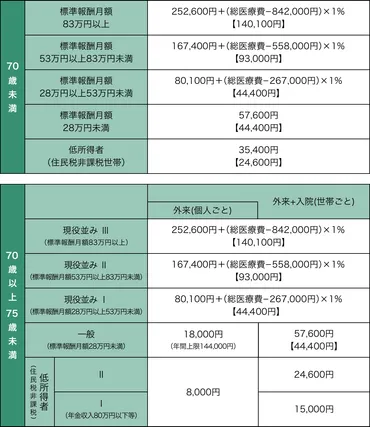

高額療養費制度は、高額な医療費が発生した場合に自己負担額を一定額に抑える制度であり、年齢と所得に応じて上限額が設定されています。

しかし、全世代型社会保障の視点から、負担能力に応じた自己負担への変更、医療の高度化に伴う高額療養費の増加、所得区分の細分化などの課題が指摘されています。

具体的には、高額薬剤の登場による医療費の高騰や、年齢別の自己負担上限額による不公平感などが問題点として挙げられています。

政府は、高額薬剤の増加に対応するため制度の持続可能性を重視し、所得の低い者への配慮をしながら制度を見直す方針を示しています。

高額療養費制度の見直しって、私達にもすごく関係あることなんだって思いました。 難しい言葉も多かったけど、ちゃんと理解しなくちゃ。

高額療養費制度見直しの論点と影響

高額療養費制度見直しで、患者負担はどうなる?

窓口負担増の可能性、長期療養患者に影響。

高額療養費制度の見直しは、患者さんの負担が増える可能性もあるんですね。

長期療養が必要な患者さんへの配慮も必要ですね。

✅ 2025年8月から高額療養費制度が改正され、自己負担上限額が引き上げられるが、長期療養患者には一部例外措置が設けられる。

✅ 具体的には、1ヶ月の医療費が100万円の場合、改正後は自己負担が9.5万円となるが、年間4回以上高額療養費制度を利用する「多数回該当」の場合は、引き上げ前の4.4万円となる。

✅ がん患者団体などの声を受け、長期治療患者への負担を軽減する一方で、現役世代の保険料軽減のための議論や所得に応じた負担のあり方についてはさらなる検討が必要。

さらに読む ⇒ニュース出典/画像元: https://news.goo.ne.jp/article/fnn/politics/fnn-830319.html今回の見直しは、患者さんと現役世代の負担軽減という、相反する課題への対応が求められているんですね。

制度の持続可能性も重要ですが、患者さんの立場にも寄り添った検討が必要だと思います。

今回の高額療養費制度の見直し案では、2025年8月から限度額が引き上げられ、2026年8月からは所得区分が細分化され、2027年8月までに段階的に引き上げられる予定です。

がん患者団体は、高額療養費の上限引き上げや、多数回該当の上限引き上げによる長期療養患者への負担増を問題視し、反対署名活動などを行っています。

高額療養費制度の見直しは、患者の窓口負担を増加させる可能性があり、特に長期療養が必要な患者への影響が懸念されています。

問題の根源は、政策形成における議論の不足にあるという指摘もあり、制度の持続可能性と患者の負担軽減の両立が求められています。

制度の見直しは、色々な意見があって大変ですね。 制度の持続と患者さんの負担軽減、両立させるのは難しいですね。

公的医療保険と高額療養費制度の活用

医療費、自己負担はどれくらい? 制度と負担軽減策は?

1〜3割負担。高額療養費制度で軽減。

高額療養費制度だけでなく、様々な制度を組み合わせることで、医療費の負担を軽減できるんですね。

✅ 高額療養費は、1ヶ月の医療費自己負担額が一定額を超えた場合に、その超えた分が払い戻される制度で、自己負担限度額は所得や条件によって異なる。

✅ 医療費が高額になる場合、マイナ保険証、資格確認書、または健康保険組合から発行される限度額適用認定証を医療機関に提示することで、窓口での支払いを自己負担限度額に抑えられる。

✅ 高額療養費の負担を軽減する制度として、同一世帯内の自己負担額を合算する「合算高額療養費」、特定の疾病に対する自己負担限度額が10,000円となる「特定疾病の特例」、医療保険と介護保険の自己負担額を合算する「高額医療・高額介護合算療養費」がある。

さらに読む ⇒日本製紙健康保険組合出典/画像元: https://www.np-kenpo.or.jp/health-insurance-top/kougaku/公的医療保険と高額療養費制度を組み合わせることで、より手厚い保障を受けられるんですね。

自分に合った制度を理解し、賢く活用することが大切ですね。

公的医療保険は、国民皆保険制度に基づき、医療費の1~3割を自己負担とする制度です。

加入する保険は、勤め先や年齢などによって異なり、保険の種類によって手続きやサービス内容が異なるため、自身の加入保険を確認することが重要です。

公的医療保険の対象となるのは、有効性や安全性が確認された検査や治療であり、自己負担割合は年齢や所得によって異なります。

一方、開発中の治療法や薬、差額ベッド代、通院交通費、入院中の食費などは公的医療保険の対象外であり、全額自己負担となります。

ただし、先進医療など一部例外もあります。

高額療養費制度は、1ヶ月の医療費が一定額を超えた場合に、超過分が支給される制度です。

この制度を活用することで、医療費の負担を軽減することができます。

健康保険組合によっては、高額療養費に加えて付加給付が受けられる場合もあります。

高額療養費制度と、他の制度を組み合わせるっていうのは、ええね! 色々知っておけば、いざって時に助かるわ。

高額療養費制度について、制度の仕組みから見直しまで、幅広く解説しました。

賢く制度を活用して、万が一の時に備えましょう。

💡 高額療養費制度の仕組みを理解し、自己負担限度額の計算方法を把握しましょう。

💡 申請方法や、窓口での支払いを抑えるための方法を知っておきましょう。

💡 制度の見直しの動向や、賢く活用するためのポイントを解説しました。