学校における個人情報保護、問題点と対策を徹底解説!(?)学校における情報セキュリティ対策と法的責任

学校における個人情報保護の重要性を解説。生徒の権利と学校の責任を両立するための具体的な対策を提示し、情報漏洩のリスクと法的責任について事例を交えて解説します。SNS利用のリスクや教職員への教育の重要性についても言及。

個人情報漏洩が発生した場合の法的責任

学校の個人情報漏洩、どんな法的リスクがある?

刑事罰や命令違反による罰則の可能性。

個人情報保護法は、個人情報の適正な取り扱いを義務付ける重要な法律です。

違反した場合の罰則も理解しておく必要がありますね。

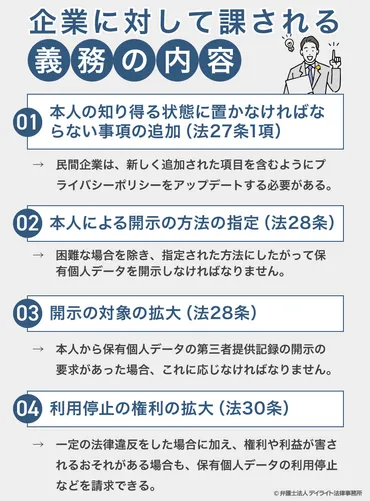

✅ 個人情報保護法は、個人情報の効果的な活用と保護のバランスを取り、個人情報を取り扱う事業者に対して義務を定める法律であり、2017年と2020年に改正が行われました。

✅ 法改正の背景には、ビッグデータの活用による個人情報悪用の懸念や、デジタル社会の変化への対応があり、違反した場合は、個人と法人に対して刑事罰が科せられ、被害者からの損害賠償請求の可能性もあります。

✅ 個人情報保護法に違反するケースとして、利用目的の特定が不十分な場合や、個人情報の漏えいなどが発生した場合の行政への届出義務違反などが挙げられます。

さらに読む ⇒顧問弁護士なら企業法務に強いデイライト法律事務所出典/画像元: https://www.komon-lawyer.jp/qa/personalihan/学校における個人情報漏洩は、生徒や保護者からの信頼を失墜させるだけでなく、法的責任も問われる可能性があります。

対策を徹底しなければなりません。

学校における個人情報漏えいが発生した場合、学校には法的責任が生じます。

個人情報保護法違反として、個人情報保護委員会からの指導、勧告、命令を受ける可能性があり、報告の改ざんや命令違反には罰則が科されます。

また、個人情報の不正な提供や盗用は刑事罰の対象となる可能性もあります。

さらに、委託先の従業員による個人情報売却事件などでは、不正競争防止法違反で刑事責任を問われる場合もあります。

学校は、個人情報漏洩に対する対策を徹底し、関連する法令やガイドラインを遵守することが重要です。

個人情報保護法違反は、個人にも法人にも刑事罰が科される可能性があるんですね。怖い…。

SNS利用における情報漏洩のリスクと対策

学校のSNS利用、何が情報漏洩のリスクを高める?

写真や個人情報、セキュリティ対策の甘さ。

SNSの利用は、情報発信の手段として有効ですが、リスクも伴います。

教職員の意識改革が求められます。

✅ JMCが運営するISENは、「令和4年度 学校・教育機関における個人情報漏えい事故の発生状況」調査報告書を公表し、2022年4月から2023年3月までの情報セキュリティ事故の集計結果をまとめた。

✅ 事故発生件数は197件で、1件あたり約1840名の個人情報が漏えい。学期末の7月と12月に多く発生し、「書類」と「電子メール」が漏えい経路・媒体となった事故が約62%を占めた。

✅ 報告書では、事故発生件数や漏えい人数、発生場所、種類、経路・媒体など詳細な情報を分析しており、個人情報の不適切な取り扱いに関する処分についても触れている。

さらに読む ⇒(エドテックジン)出典/画像元: https://edtechzine.jp/article/detail/9532情報セキュリティ対策は、学校全体で取り組むべき課題です。

ガイドラインの整備や、定期的な教育の実施が不可欠ですね。

近年、SNSの利用が増加し、学校関係者もSNSを利用する中で、情報漏洩のリスクが高まっています。

SNS投稿では、デスク周りの写真、社員証の写真、PC画面のスクリーンショットなどが情報漏洩の原因となる可能性があります。

学校は、教職員への教育を通じてSNS利用のリスクを周知し、ガイドラインを整備するなど、情報セキュリティ対策を強化する必要があります。

情報管理意識の向上、個人のアカウント管理の徹底、そして情報セキュリティポリシーの遵守が、情報漏洩による損害を最小限に抑えるために不可欠です。

SNS利用のリスク、特に教職員の方々は意識しておくべきですね。うっかり情報が漏れてしまうことのないよう、注意が必要です。

個人情報流出と拡散における法的責任の違い

情報漏洩、過失と悪意、責任の違いとは?

過失は民事、拡散は民事・刑事責任。

学校における情報漏洩は、不注意によるものと意図的なものとで、法的責任が異なります。

それぞれのケースを理解しておく必要があります。

✅ 大阪市立中学校で、教員が誤って生徒が閲覧可能なフォルダに個人情報(テスト結果等)を保管し、119件分の情報が流出した。

✅ 12名の生徒がテスト結果を閲覧し、原因はフォルダ名の確認不足や個人情報の取り扱いに関する認識の甘さ、管理職の指導・管理不足であった。

✅ 再発防止策として、個人情報を含むデータの複数名での確認を徹底するよう指導している。

さらに読む ⇒【公式】リモートワイプでパソコンの情報漏洩を防ぐ|ワンビ株式会社出典/画像元: https://www.onebe.co.jp/dlpnews/?p=29038個人情報の取り扱いには、細心の注意を払う必要がありますね。

再発防止のため、全教職員への教育を徹底することが重要です。

大阪市立中学校で発生した個人情報流出事件を例に、個人情報の不注意による流出と意図的な拡散における法的責任の違いを理解しておく必要があります。

過失による情報流出は刑事罰の対象とはならない場合がほとんどですが、学校側の管理責任や、被害者からの慰謝料請求が発生する可能性があります。

一方、意図的な情報拡散は、拡散者の民事責任を問われる可能性が高く、損害賠償を請求される可能性があります。

学校は、個人情報の取り扱いに関する全教職員への教育を徹底し、情報漏洩のリスクを最小限に抑えるための対策を講じることが重要です。

流出と拡散で法的責任が違うって、初めて知りましたわ。学校関係者は、しっかり勉強せなあきませんね。

学校における個人情報保護は、生徒の安全と教育の質を守るために不可欠です。

対策を徹底しましょう。

💡 GIGAスクール構想における個人情報保護の課題と対策を理解する。

💡 個人情報漏洩が発生した場合の法的責任を理解する。

💡 SNS利用における情報漏洩のリスクと対策を理解する。