大阪大学 論文不正問題を徹底解説!調査と再発防止策は?大阪大学産研における研究不正問題の全容

大阪大学で発覚した研究不正。データ改ざんにより論文2編が撤回、教授らに処分も。ずさんなデータ管理や記録不足が原因。大学は再発防止へガイドライン整備も、具体的な対策は不明。研究公正への取り組みと、今後の課題を問う。

大学の対応と処分

論文不正、大学の処分は? 教授らの反応は?

処分は大学就業規則適用、教授らは不服申立て。

大学の対応と処分について、深掘りしていきます。

✅ 論文不正は、ねつ造、改ざん、盗用などがあり、研究者や関係者の信頼を失墜させ、社会に悪影響を及ぼす可能性がある。

✅ 盗用は、意図しない場合でも不正行為となり、他の論文の文章を自分の言葉で記述し、出典を明記することが重要である。

✅ 論文不正の事例として、データ捏造による論文撤回やSTAP細胞論文のケースが挙げられ、過度の競争意識がモラルを低下させる可能性がある。

さらに読む ⇒医師のキャリア情報サイト【エピロギ】出典/画像元: https://epilogi.dr-10.com/articles/4809/不正行為が認定された論文の取り下げは当然のことです。

今回の処分が、今後の抑止力となることを期待します。

再発防止のためにも、毅然とした対応が重要ですね。

大学は、不正行為が認定された論文の取り下げ勧告を行いました。

また、教授と准教授に対しては、大学の就業規則を適用した処分を行いました。

教授と准教授は決定を不服として申立てを行いましたが、再調査は実施されませんでした。

不正行為に直接関連する経費の支出は確認されませんでした。

論文の不正って、研究者の方々の信頼を失う行為だから、本当に怖いですよね。でも、もし自分が同じ立場だったら、どうすればいいのか、ちょっと考えてしまいます。

不正の原因と教訓

研究不正、原因は?透明性欠如をどう改善?

不適切処理と記録不足。詳細な対策は未発表。

研究不正の原因と教訓について、考察していきます。

公開日:2014/04/14

✅ 理化学研究所の調査で研究不正が指摘された小保方晴子氏が、STAP細胞の存在を主張し、捏造を否定した問題は、ベル研究所のシェーンによる論文捏造疑惑を彷彿させ、科学界で懸念が広がっている。

✅ シェーンは、物性物理学の分野で画期的な成果を上げたが、論文のデータに不自然な点や剽窃が指摘され、調査委員会による調査の結果、24件中16件でデータの改ざんや捏造が判明した。

✅ 調査委員会は、シェーンの実験ノートや一次データの欠如、共著者の責任範囲も検証し、不正行為を認定。シェーンはミステイクと主張したが、委員会はこれを不正と断定した。

さらに読む ⇒ハフポスト日本や世界のニュース、会話を生み出す国際メディア出典/画像元: https://www.huffingtonpost.jp/2014/04/13/schon_n_5141415.htmlSTAP細胞の問題は、科学界に大きな衝撃を与えました。

シェーン氏の件といい、研究不正は、個々の問題だけでなく、科学全体の信頼を揺るがす可能性を秘めています。

透明性が重要ですね。

不正行為の原因としては、データ解析における不適切な処理や、実験ノートの記録不足などが挙げられました。

これらの問題は、研究の過程における透明性と客観性を損なうものであり、今後の研究活動における重要な教訓となりました。

しかし、具体的な再発防止策については、詳細な言及は公式発表では見られませんでした。

シェーン氏のケースは、データ捏造が発覚した際の調査の甘さや、共著者の責任の所在など、多くの教訓を含んでいます。今回の大阪大学の件も、同様の教訓を活かすべきでしょう。

再発防止に向けた取り組み

阪大、研究不正からどう守る?その対策とは?

ガイドライン、申立て窓口、意識向上が鍵。

再発防止に向けた取り組みに焦点を当てます。

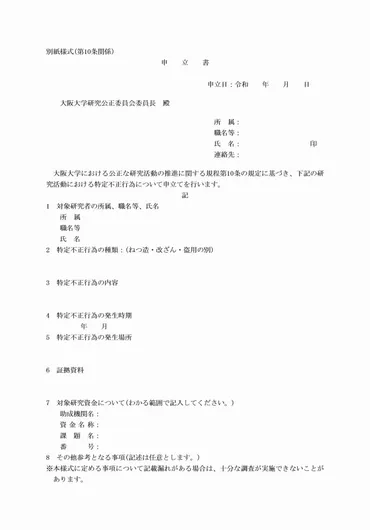

✅ 大阪大学は、公正な研究活動を推進し、不正行為を防止するため、規程を定め、ねつ造、改ざん、盗用などの不正行為を定義しています。

✅ 統括責任者、部局長、研究倫理教育責任者などの役割を規定し、研究倫理教育の実施や研究資料の保存・管理を義務付けています。

✅ 研究公正委員会を設置し、公正な研究活動の推進に関する啓発活動、情報収集、不正行為の調査などを行います。

さらに読む ⇒大阪大学における公正な研究活動の推進に関する規程出典/画像元: https://www.osaka-u.ac.jp/kitei/reiki_honbun/u035RG00000694.html大学が、研究公正を推進するための体制を整えているのは良いことです。

研究データの保存や、倫理教育の徹底など、地道な取り組みが、再発防止には不可欠でしょうね。

大阪大学は、研究公正を推進するため、研究活動における不正行為を防止するための体制を整備しています。

具体的には、研究データの保存に関するガイドラインや、優れた研究成果を産み出すためのリーフレットを公開しています。

また、研究活動における不正行為に関する申立て窓口を研究推進部研究推進課に設置し、電話とメールで受け付けています。

関連する文部科学省のガイドライン、日本学術振興会や日本学術会議が作成した科学者の行動規範などの参考資料も提供し、研究者の意識向上を図っています。

これらの取り組みを通じて、研究倫理の向上と不正行為の根絶を目指しています。

研究不正を防ぐためのルール作りは大切やけど、それだけじゃあかんと思うねん。研究者一人ひとりが倫理観を持って、責任感を持つことが大事やと思うで。

今回の記事では、大阪大学の論文不正問題について、問題の発端から、調査結果、そして再発防止に向けた取り組みまでを幅広くご紹介しました。

研究倫理の重要性を改めて認識し、今後の研究活動に活かしていきましょう。

💡 大阪大学の論文不正問題は、研究倫理の重要性を改めて示す出来事であった。

💡 大学は、研究公正を推進するための体制を整備し、再発防止に努めている。

💡 今後は、研究者一人ひとりの倫理観と責任感が、より一層重要となる。