結晶スポンジ法の革新?東京大学が開発した新技術で創薬はどう変わる?第二世代結晶スポンジ法:創薬を変える、構造解析技術の進化

東大が開発した革新的な「第二世代結晶スポンジ法」!高極性分子や中分子の構造解析を可能にし、創薬研究に革命をもたらす!微量試料で、結晶化困難な分子の構造も解明。30年間未解決だった海洋天然物の立体配置決定にも成功!

💡 東京大学の研究チームが開発した「第二世代結晶スポンジ法」は、分子量1000以上の大きな分子の構造解析を可能に。

💡 従来の技術では難しかった、高極性分子や水溶性分子の分析も可能になり、創薬への応用が大いに期待。

💡 試料の少量化と作業の簡略化を実現し、創薬研究における構造解析のハードルを大きく下げる。

それでは、革新的な技術である第二世代結晶スポンジ法について、詳しく見ていきましょう。

第二世代結晶スポンジ法の誕生

東大開発の第二世代CS法、創薬にどう貢献?

高極性分子や中分子医薬の構造解析を可能に

新技術、第二世代結晶スポンジ法の誕生!従来の課題を克服し、創薬への道を拓く。

✅ 東京大学の研究チームが、より大きな分子も簡単に分析できる「第2世代」の結晶スポンジ法を開発し、国際専門誌に発表した。

✅ 従来の結晶スポンジ法では分析が難しかった分子量300以下の分子や水溶性の分子も調べられるようになり、創薬への応用が期待される。

✅ 第2世代では、分子量が1000以上の大きな分子の分析が可能になり、作業の簡略化と試料の少量化を実現した。

さらに読む ⇒北國新聞出典/画像元: https://www.hokkoku.co.jp/articles/-/1676759従来の限界を突破し、中分子医薬の創薬に貢献する可能性を秘めた技術ですね。

今後の発展が楽しみです。

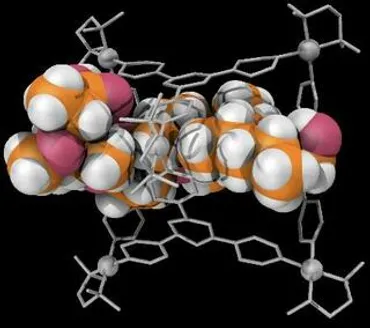

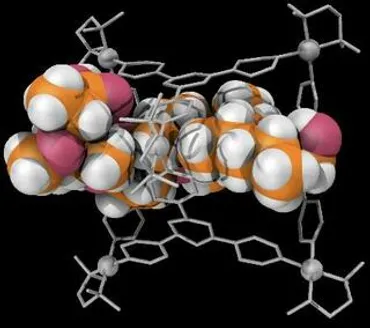

東京大学の藤田誠卓越教授らの研究チームは、画期的な技術である「第二世代結晶スポンジ(CS)法」を開発しました。

この技術は、優れた分子捕捉力を持つかご型分子を組み込んでおり、従来のCS法の課題であった高極性分子や分子量1000を超える中分子の構造解析を可能にしました。

これは、創薬、特に中分子医薬の創薬研究に大きく貢献する可能性を秘めています。

この新技術は、かご型分子と有機アニオンの静電相互作用を利用して多孔性結晶を作製し、ガラス細管内での結晶化技術と組み合わせることで、試料量をマイクログラム単位にまで削減し、操作性を向上させました。

既に100以上の解析例があり、その実用性と汎用性が示されています。

この技術は、Nature Chemistry誌に掲載され、日本経済新聞でも報道されました。

これは素晴らしい技術ですね。創薬の効率が格段に上がり、より多くの薬が開発されることを期待します。

技術革新:結晶化の壁を越えて

かご型分子で構造解析の課題を突破!何が可能に?

高極性分子や中分子の構造解析が可能に!

結晶化の壁を越えて、微量試料からの分子構造解析を実現!創薬や科学捜査への応用も。

✅ 藤田誠教授らの研究グループは、結晶化が難しい物質や微量な試料でも分子構造を解析できる「結晶スポンジ法」を開発した。

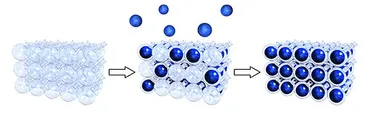

✅ 結晶スポンジ法は、細孔性錯体結晶に試料を吸着させ、X線結晶構造解析を行うことで、わずか数μgの試料から分子構造を決定できる画期的な手法である。

✅ この技術は、液体クロマトグラフィーと組み合わせた「LC-SCD法」として発展し、創薬や科学捜査など幅広い分野での活用が期待されている。

さらに読む ⇒国立研究開発法人 科学技術振興機構出典/画像元: https://www.jst.go.jp/seika/bt59-60.html研究チームの努力で、従来の技術の課題が解決されましたね。

高極性分子や中分子の解析が可能になるのは画期的です。

従来の結晶スポンジ法は、多孔性金属錯体にゲスト化合物を吸着させ、X線結晶構造解析を行う技術でした。

しかし、この技術には、解析対象分子の結晶化が必要であるという課題がありました。

また、適用できる化合物の分子量にも制限がありました。

藤田教授らの研究チームは、この課題を解決するために、かご型分子を結晶内に固定化する技術を開発しました。

具体的には、パラジウムをベースとした八面体形状のM6L4(Td)配位ケージや、三角形プリズム形状のM9L6ケージを結晶スポンジとして利用し、これらのケージと有機アニオンの組み合わせにより、高極性分子や分子量1000を超える中分子の構造解析を可能にしました。

ケージとステッカー間の対称性のミスマッチが、ゲストの乱れを防ぎ、ゲストがアクセス可能なチャネルを結晶内に形成することを可能にしました。

ゲストは、ケージ結晶化の前または後にカプセル化できます。

いやあ、すごいなあ。結晶化が難しい物質も、微量な試料でも解析できるって、まるで魔法みたいやな!これはノーベル賞も夢じゃないで!

次のページを読む ⇒

革新的な結晶スポンジ技術が、中分子医薬の創薬研究を加速!微量試料で複雑な分子構造を解明し、医薬品開発に新たな可能性を拓きます。