高額療養費制度とは?自己負担限度額や改正ポイントを徹底解説!高額療養費制度の仕組みと最新情報

医療費の負担を軽減する高額療養費制度を徹底解説!制度の仕組み、年齢・所得別の自己負担限度額、手続き方法をわかりやすく解説。2025年・2027年の制度改正で負担増も?対策や家族での医療費合算など、賢く備えるための情報が満載!

💡 高額療養費制度は、月間の医療費が自己負担限度額を超えた場合に、超過分が払い戻される制度です。

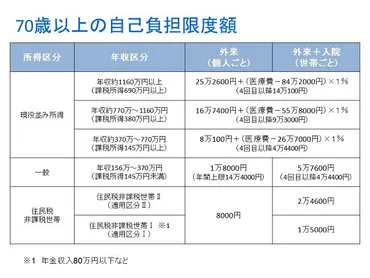

💡 自己負担限度額は、年齢や所得によって異なり、70歳以上と70歳未満で区分が異なります。

💡 2025年8月と2027年8月に高額療養費制度が改正され、自己負担上限額が引き上げられます。

高額療養費制度の基本を理解して、制度を賢く活用するための情報を、これから分かりやすく解説していきます。

高額療養費制度の概要

医療費が高額でも安心!高額療養費制度って何?

自己負担額が上限を超えた分が戻ってくる制度。

高額療養費制度は、私達の医療費の負担を軽減してくれる重要な制度です。

その概要をしっかり把握しましょう。

✅ 高額療養費制度は、1ヶ月の医療費が自己負担限度額を超えた場合に、超過分が公的医療保険から支給される制度で、自己負担限度額は年齢や所得によって異なる。

✅ 自己負担額の合算は、70歳未満は21,000円以上、70歳以上は全額が対象となり、同一世帯の家族分も合算可能。また、多数回該当による自己負担限度額の軽減や、特定疾病による自己負担額の特例もある。

✅ 高額療養費の対象とならないものとして、差額ベッド代、入院時の食事代、先進医療の技術料などがあり、これらの費用は全額自己負担となる。マイナ保険証の利用や限度額適用認定証の取得で、自己負担額を自己負担限度額までとすることが可能。

さらに読む ⇒公益財団法人 生命保険文化センター出典/画像元: https://www.jili.or.jp/lifeplan/lifesecurity/8455.html高額療養費制度は、医療費が高額になった場合に家計を助ける心強い制度ですね。

自己負担限度額は、所得や年齢によって変わる点が重要です。

日本には、医療費が高額になった場合に家計の負担を軽減する高額療養費制度があります。

これは、公的医療保険制度と連携し、国民の医療費負担を年齢や所得に応じて調整するものです。

高額療養費制度は、医療費の自己負担額が一定の上限額を超えた場合に、超過した金額が払い戻される制度です。

自己負担限度額は、所得、年齢、そして医療機関の種類(外来、入院など)によって細かく区分されています。

この制度の対象となるのは、公的医療保険が適用される医療費のみで、自由診療や差額ベッド代など、保険適用外の費用は対象外です。

高額療養費制度は、やはり分かりやすく解説していただかないと、なかなか理解しにくいものですよね。丁寧な説明に感謝します。

高額療養費制度の手続きと自己負担限度額

高額療養費、申請方法は?70歳未満と70歳以上で違うの?

70歳未満は事前申請、70歳以上は別途制度。

自己負担限度額は、年齢や所得によって細かく区分されているんですね。

70歳以上の方と未満の方で異なる点も興味深いですね。

✅ 70歳以上の医療費自己負担割合は、所得に応じて1~3割となり、2022年10月からは75歳以上の約20%が2割負担に引き上げられる。

✅ 高額療養費制度により、70歳以上の自己負担限度額は所得区分によって異なり、特に外来は月1万8000円が上限となる。

✅ Reライフ世代向けに、ファイナンシャルプランナーの深田晶恵さんによる医療費に関する連載記事と読者会議サロンの開催が告知されている。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/relife/article/1464608670歳以上の方の制度は、外来の年間上限があるなど、少し複雑ですね。

限度額適用認定証の申請など、手続きもきちんと確認しておきましょう。

高額療養費制度の手続きについて、まずは70歳未満の方を例に説明しましょう。

この世代の方は、医療機関を受診する前に、事前に「限度額適用認定証」を申請し、医療機関の窓口で提示することで、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。

マイナンバーカードを保険証として利用することも可能です。

一方、70歳以上の場合は、制度が少し異なります。

70歳以上75歳未満の場合は所得区分と外来・入院の区別で自己負担限度額が計算され、外来診療には年間上限が設けられています。

75歳以上になると後期高齢者医療制度に移行します。

申請は、市区町村の窓口で行い、初回は申請書を提出する必要がありますが、2回目以降は自動的に払い戻しが行われます。

申請には、本人確認書類、口座番号、個人番号、印鑑、被保険者証などが必要です。

複数の医療機関の自己負担額は合算できますが、保険適用外の費用は対象外です。

申請期限は療養を受けた翌月から2年以内です。

払い戻しには3ヶ月以上かかることがあります。

限度額適用認定証、これ、言うたら゛医療費の魔法のパスポート゛やな!持っとけば、窓口での支払い、めっちゃ助かるで!

次のページを読む ⇒

家族の医療費、合算でお得に!2025年からの高額療養費制度改正で自己負担増?FP監修の対策とシミュレーションをチェック!