高額療養費制度とは?自己負担限度額や改正ポイントを徹底解説!高額療養費制度の仕組みと最新情報

医療費の負担を軽減する高額療養費制度を徹底解説!制度の仕組み、年齢・所得別の自己負担限度額、手続き方法をわかりやすく解説。2025年・2027年の制度改正で負担増も?対策や家族での医療費合算など、賢く備えるための情報が満載!

家族での医療費合算と多数該当

家族の医療費、合算でお得?2025年からの制度改正とは?

家族合算可能。改正で自己負担増も。

家族での医療費合算ができるのは、家計にとって大きなメリットですね。

詳しく見ていきましょう。

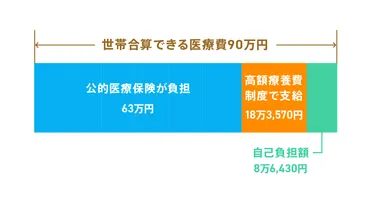

✅ 高額療養費制度は、1ヶ月の医療費の自己負担額が上限を超えた場合に超過分が払い戻される制度で、年齢や所得によって自己負担限度額が異なります。

✅ 70歳未満の場合は所得に応じて5つの区分、70歳以上75歳未満の場合は所得区分が6つに分けられ、それぞれ自己負担限度額が設定されています。

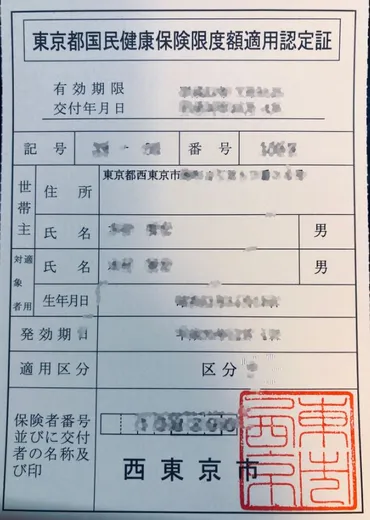

✅ 高額療養費制度の対象は公的医療保険適用対象の医療費に限られ、自由診療や差額ベッド代などは対象外です。申請後、支給までには約3ヶ月かかりますが、事前に限度額適用認定証を申請することで窓口での支払いを自己負担上限額に抑えることができます。

さらに読む ⇒マネコミ!〜お金のギモンを解決する情報コミュニティ〜出典/画像元: https://manekomi.tmn-anshin.co.jp/kakei/17679744家族で医療費を合算できるのは、本当に助かりますね。

多数該当という制度もあるんですね。

これは覚えておきたいです。

高額療養費制度は、家族単位での医療費合算も可能です。

ファイナンシャルプランナーの荒木千秋氏の監修のもと、家族の年齢別のシミュレーションや、合算できるケース・できないケースについての解説が提供されています。

同一世帯の自己負担額は合算できるため、家族で医療費がかかった場合は、家計全体での負担を軽減できます。

また、過去12ヶ月で3回以上上限に達した場合、4回目以降はさらに負担が軽減される「多数該当」という制度があります。

しかし、2025年8月および2027年8月に制度改正が予定されており、自己負担上限額が引き上げられることになっています。

家族で医療費を合算できるのは、助かりますね。多数該当という制度もあるんですね。覚えておきたいです。

高額療養費制度の改正と影響

高額療養費制度改正で、一番負担が増えるのは誰?

高所得者層(年収1160万円以上)

高額療養費制度は、時代の変化に合わせて改正されるんですね。

最新情報をしっかり把握しておくことが大切ですね。

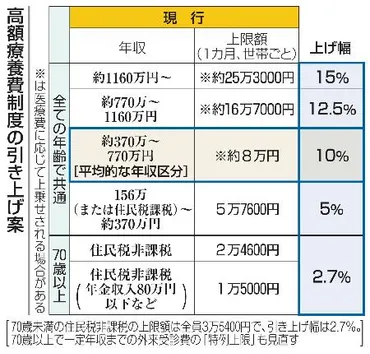

✅ 厚生労働省は、高額療養費制度の見直しを検討しており、平均年収区分(約370万~770万円)の自己負担上限を月額約8千円引き上げる方向です。

✅ この制度は、医療費の自己負担額を一定額に抑えるもので、負担上限の引き上げは、平均的な年収層の負担増につながります。

✅ 記事の全文は会員限定となっており、詳細は不明ですが、医療費負担に関する制度変更が示唆されています。

さらに読む ⇒静岡新聞出典/画像元: https://news.at-s.com/article/1617470高額療養費制度の改正は、自己負担額が増える可能性があるんですね。

事前に知っておくことで、対策を立てることができますね。

高額療養費制度は、医療費の増加、少子高齢化による高齢者の医療費負担増加、そして社会保障制度の維持という3つの課題に対応するため、2025年8月から段階的に改正が実施されます。

改正の主な内容は、自己負担上限額の引き上げであり、特に高所得者層の負担が増加します。

所得区分が細分化され、年収1160万円以上の層では、自己負担上限額が29万円+1%に増加します。

住民税非課税世帯もわずかに負担が増加します。

この改正は、現役世代の保険料負担を軽減する目的もあります。

高額療養費制度の改正は、国民の医療費負担に大きく影響しますね。詳細な情報公開、ありがとうございます。

制度改正への対策

高額療養費制度改正に備え、今すぐできる対策は?

限度額認定証取得、医療費合算、医療費控除。

限度額適用認定証の取得など、具体的な対策が重要になってきますね。

しっかり対策を立てておきましょう。

公開日:2019/02/04

✅ 高額療養費制度は、医療費が一定額を超えた場合に超過分が支給される制度で、事前に「限度額適用認定証」を取得することで、医療機関での窓口負担を自己負担限度額までに抑えることができる。

✅ 「限度額適用認定証」は、各健康保険の窓口で申請して発行してもらい、病院窓口に提示することで利用できる。自己負担限度額は年齢や所得によって異なり、食事代、差額ベッド代、先進医療費などは支給対象外となる。

✅ 高額療養費制度を利用しても医療費控除は受けられるが、実際に自己負担した金額のみが対象となる。高額療養費として還付された金額や生命保険からの給付金は、控除対象となる医療費から差し引く必要がある。

さらに読む ⇒公認会計士税理士木村会計事務所出典/画像元: https://tk-accounting.com/kougakuryouyouhiseido/高額療養費制度の改正に対応するために、様々な対策があるんですね。

事前に準備しておくことで、安心ですね。

高額療養費制度の改正に対応するため、個人でできる対策としては、限度額適用認定証の取得、家族の医療費合算、確定申告での医療費控除などが挙げられます。

また、民間医療保険の見直しや、資産運用の強化も検討する価値があります。

2025年8月と2027年8月には、高額療養費制度の自己負担上限額が引き上げられるため、早めにこれらの対策を講じることが重要です。

更なる改正も予定されているため、常に最新の情報に注意し、自身の状況に合わせた対策を立てることが求められます。

限度額適用認定証の取得、これ、めっちゃ大事やん!あとは、民間の医療保険の見直しも、検討してみよかな。

高額療養費制度は、私たちの生活に密接に関わる制度です。

制度を理解し、適切な対策を講じることが大切です。

💡 高額療養費制度は、医療費の自己負担額を軽減するための重要な制度です。

💡 自己負担限度額は、年齢や所得によって異なり、定期的に改正されるため、最新情報を確認しましょう。

💡 限度額適用認定証の取得や医療費控除など、制度改正への対策を講じ、家計への影響を最小限に抑えましょう。