高額療養費制度とは?医療費の自己負担を軽減する方法とは?高額療養費制度の基礎知識と申請方法

突然の医療費高騰に備えよう!高額療養費制度を徹底解説。自己負担限度額や申請方法、家族での合算方法まで、わかりやすく解説します。限度額適用認定証の取得が鍵!制度を理解し、賢く医療費負担を軽減しましょう。

💡 高額療養費制度は、自己負担限度額を超えた医療費を公的医療保険が支給する制度です。

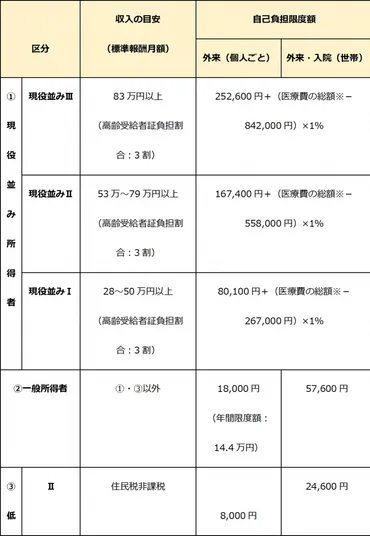

💡 自己負担限度額は、年齢や所得によって異なり、70歳以上は制度が異なります。

💡 申請には限度額適用認定証が必要となる場合があり、申請方法も解説します。

高額療養費制度について、皆さまに分かりやすくご説明いたします。

Chapter-1では、制度の基本について解説します。

高額療養費制度の基本

医療費が高額でも安心!高額療養費制度ってどんな制度?

所得に応じた上限額を超えた医療費を補助する制度。

高額療養費制度とはどのような制度か、分かりやすくご説明していきます。

✅ 高額療養費制度は、1ヶ月の医療費が自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額が公的医療保険から支給される制度で、自己負担限度額は年齢や所得によって異なる。

✅ 自己負担額の合算は、70歳未満は21,000円以上の自己負担分、70歳以上は全額合算でき、世帯単位での合算も可能。また、同一世帯で多数回該当する場合は自己負担限度額が軽減される。

✅ 高額療養費の対象外となるものには、差額ベッド代、入院時の食事代の一部負担、先進医療の技術料などがあり、自己負担限度額までの支払いは、マイナンバーカードによる健康保険証の利用や限度額適用認定証の発行によって可能。

さらに読む ⇒公益財団法人 生命保険文化センター出典/画像元: https://www.jili.or.jp/lifeplan/lifesecurity/8455.html高額療養費制度は、医療費が高額になった場合に家計を助ける重要な制度ですね。

70歳未満と70歳以上で自己負担額の計算方法が異なる点も注意が必要です。

高額療養費制度は、医療費が高額になった場合の家計負担を軽減するための公的な制度です。

この制度は、入院だけでなく、外来、調剤薬局、歯科診療の医療費も対象となります。

健康保険が適用された後の自己負担分から、さらに所得に応じた自己負担限度額が設定され、それを超えた部分は制度が負担します。

70歳未満と70歳以上では限度額の計算方法が異なり、それぞれ所得区分に応じた上限額が定められています。

例えば、年収500万円程度の会社員(40歳)の場合、総医療費40万円であれば、自己負担限度額は約81430円となります。

また、同月内の医療費が21000円以上であれば、高額療養費制度の合算対象となり、自己負担限度額を超えた場合に差額が高額療養費として支給されます。

70歳以上の方の場合は、21000円以上のルールは適用されません。

入院時の食事代や差額ベッド代、先進医療にかかる費用など、高額療養費制度が適用されない費用もあるため注意が必要です。

なるほど、高額療養費制度は、いざという時に非常に心強い制度ですね。詳しく解説していただいて、感謝しますわ。

申請方法と利用の注意点

高額療養費、事前に何が必要?

限度額適用認定証を事前に取得!

限度額適用認定証は、高額療養費制度を利用する上で非常に重要ですね。

公開日:2023/02/08

✅ 高額な医療費の支払いを抑えるために利用できる「限度額適用認定証」について解説しており、申請により窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることが可能になる。

✅ 自己負担額は世帯合算が可能であり、70歳未満の場合は21,000円以上の自己負担額が合算対象となる。また、70歳以上75歳未満の場合は、高齢受給者証の提示でも自己負担限度額まで抑えられる場合がある。

✅ 限度額適用認定は、被保険者の年齢や所得状況によって自己負担限度額が異なり、入院時の差額ベッド代や食事代、保険外診療は制度の対象外であることに注意が必要。

さらに読む ⇒生活クラブ共済連出典/画像元: https://seikatsuclub-kyosai.coop/news/column/1146/限度額適用認定証の発行申請や、事後還付の手続きなど、実際に利用する際の具体的な流れがよく分かりました。

この制度を利用する際には、「限度額適用認定証」を事前に取得することが重要です。

これを医療機関の窓口で提示することで、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。

限度額適用認定証は、加入している健康保険に申請することで発行できます。

高額療養費の申請方法は、窓口で「限度額適用認定証」を提示する「現物給付」と、いったん全額を支払い、後から払い戻しを受ける「事後還付」の2種類があります。

事後還付の場合は、診療月の翌月以降に加入している健康保険に申請を行います。

申請には、医療機関からの領収書などが必要になります。

過去12ヶ月以内の高額療養費の利用回数によって、4回目以降の限度額がさらに低くなる「多数該当」という制度も存在します。

限度額適用認定証、これはもう必須アイテムやな!窓口で出すだけでええのは、ほんま助かるわ。

次のページを読む ⇒

家族の医療費を合算!高額療養費制度で、医療費の負担を軽減。申請方法や上限額を理解し、賢く活用しましょう。