高額療養費制度とは?仕組みや申請方法を徹底解説!(医療費、自己負担、上限額)?医療費の自己負担を軽減!高額療養費制度の基本と申請方法

医療費が高額になっても安心!高額療養費制度とは?年齢や所得で変わる自己負担額の上限を解説。申請方法から、75歳以上の後期高齢者向けの制度まで網羅。賢く利用して、医療費の不安を解消しましょう!

高額療養費制度利用のための申請方法

高額療養費、申請は事前と事後どちらがお得?

窓口支払いを抑えられる事前申請がお得。

高額療養費制度を利用するための申請方法について、見ていきましょう。

公開日:2023/03/01

✅ 高額療養費制度は、1ヶ月の医療費が一定額を超えた場合に超過分が払い戻される制度で、自己負担限度額は所得によって異なる。

✅ 限度額適用認定証は、病院等の窓口で提示することで、医療費の窓口負担を自己負担限度額に抑えることができる。

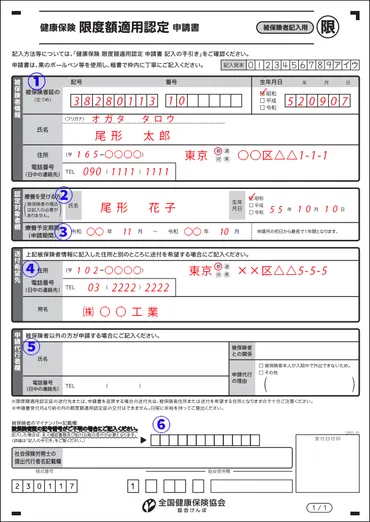

✅ 限度額適用認定証は加入している健康保険の窓口または郵送で申請し、申請書に必要事項を記入して提出する。

さらに読む ⇒金字塔出典/画像元: https://kinjitou.com/gendogakuninteishou/限度額適用認定証を利用することで、窓口での支払いを抑えられるのは便利ですね。

申請に必要な書類を事前に準備しておきましょう。

高額療養費の申請方法には、事前に限度額適用認定証を申請し、医療機関の窓口に提示することで、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑える方法と、医療費を支払った後に高額療養費の払い戻しを申請する方法があります。

事前申請(限度額適用認定証の交付)と事後申請の2種類があり、事前申請は、事前に保険者に申請し「限度額適用認定証」を発行してもらい、医療機関に提示することで、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。

事後申請は、いったん窓口で医療費を支払い、後日、高額療養費の払い戻しを申請する方法です。

申請には、医療機関の領収書や印鑑、保険証などが必要となります。

申請期限は診療を受けた月の翌月1日から2年間です。

申請は5ステップで完了し、1. 支給対象の見極め(入院・手術、複数医療機関の合算、世帯合算の3つのパターン)、2. 公的医療保険への問い合わせ、3. 書類の受領、4. 書類の記入と提出(領収書のコピーを添付)、5. 振込の確認を行います。

申請方法を問い合わせる際に、手元に健康保険証、領収書、メモを用意しておくとスムーズです。

マイナンバー保険証を利用している場合は、申請に必要な情報の提供に同意することで、限度額適用認定証がなくても自己負担上限額を超える費用を支払う必要がなくなります。

限度額適用認定証って、事前に申請しておけば、窓口での支払いが減るんですね!私も親に教えてあげようっと。

75歳以上の高額療養費制度

75歳以上の医療費、上限はいくら?所得で違うってホント?

所得で異なり、低所得者は15000円から。

75歳以上の方々が利用できる高額療養費制度について、詳しく見ていきましょう。

✅ 高額療養費制度は、医療費が高額になった場合に自己負担の上限額を超えた分が払い戻される制度で、75歳以上の後期高齢者も利用可能。

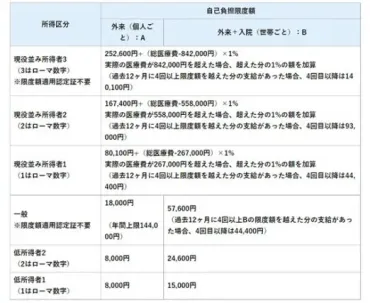

✅ 75歳以上の自己負担上限額は所得によって異なり、低所得者は月8,000円~15,000円、高所得者は252,600円+(総医療費-842,000円)×1%が上限。申請が必要で、2回目以降は自動振込。

✅ 入院前に限度額適用・標準負担額減額認定証を提示することで窓口での支払額を自己限度額までに抑えることができ、食事代などの自己負担額も軽減される。

さらに読む ⇒ファイナンシャルフィールド出典/画像元: https://financial-field.com/oldage/entry-18309575歳以上の自己負担上限額が所得によって細かく分かれている点が、高齢者の医療費負担を軽減するための工夫を感じます。

高額療養費制度は、75歳以上の後期高齢者にとっても重要な役割を果たし、医療費負担が増加した場合でも、自己負担を軽減するための制度です。

75歳以上の自己負担上限額は所得によって異なり、最も低い「低所得者1」区分では、外来で8000円、外来+入院で15000円が上限です。

最も自己負担が高い「現役並み所得者3」区分では、252600円+(総医療費-842000円)×1%が上限です。

75歳以上の方の場合、高額療養費制度を利用するには原則として申請が必要で、2回目以降は自動振込となります。

高額療養費制度は、月間の医療費が適用区分ごとの上限額を超えた場合に支給対象となります。

75歳以上の方々も、高額療養費制度を利用できるのは大変心強いですね。申請方法が簡素化されているのも良い点です。

高額療養費制度を利用する上での注意点

高額療養費、いくらまで自己負担?上限は所得で変わる?

所得で自己負担限度額が変わり、申請期限あり。

高額療養費制度を利用する上での注意点について、確認しておきましょう。

公開日:2020/06/11

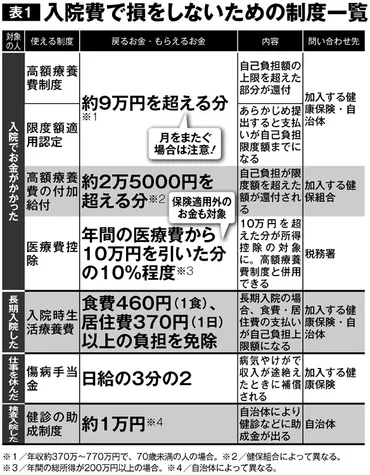

✅ 入院費を抑えるためには、傷病手当金、高額療養費制度、医療費控除などの公的制度を活用することが重要。

✅ 高額療養費制度は、月ごとの自己負担上限額を超えた部分を払い戻す制度であり、月をまたいでの入院や家族との合算にも注意が必要。

✅ 保険適用外の診療でも、治療目的であれば医療費控除の対象となる場合があり、差額ベッド代なども控除対象となる可能性がある。

さらに読む ⇒マネーポスト出典/画像元: https://www.moneypost.jp/668116高額療養費制度の対象となる医療費と対象外の医療費をしっかり把握しておく必要がありますね。

制度の変更にも注意が必要です。

高額療養費の申請には、対象となる医療費と対象外の医療費があること、自己負担限度額は所得によって異なること、申請期限があることなどに注意が必要です。

入院費用は病気の種類によって異なり、高額になる可能性があります。

例えば、上皮内がん・子宮筋腫・血管腫で約26万円、急性心筋梗塞・狭心症で約22万円です。

高額療養費制度の上限額は数年ごとに改定されるため注意が必要です。

少子高齢化により医療費が増加傾向にあり、保険料や自己負担割合の増加、高額療養費制度の変更が続いています。

高額療養費制度を理解し、自己負担額の上限を把握することで、医療保険の必要性を検討することも可能になります。

高額療養費制度は、知っておかないと損する情報が多いですね。制度の変更にも注意しないと、思わぬ出費になることもありそうや。

高額療養費制度は、医療費の自己負担を軽減するための大切な制度です。

仕組みを理解し、賢く利用しましょう。

💡 高額療養費制度は、医療費が高額になった場合に自己負担を軽減する制度です。

💡 年齢や所得によって自己負担限度額が異なり、上限を超えた額が払い戻されます。

💡 申請方法には、事前に限度額適用認定証を申請する方法と、後日払い戻しを受ける方法があります。