核兵器廃絶への道は?:核兵器禁止条約と日本の対応(核兵器、禁止条約、日本)?核兵器禁止条約と日本のスタンス:分断と希望

核兵器禁止条約を巡る国際的な動きを追う。冷戦後の核軍縮、条約発効、日本の対応、そして締約国会議での議論を詳述。核廃絶への機運が高まる中、日本はNPTを重視し、国際社会との間で意見の相違も。被爆者の思い、市民社会の役割、今後の課題を提示する。

市民社会の力:核兵器禁止条約の発効

核兵器禁止条約、ついに発効!何がすごい?

50カ国批准で発効!核兵器廃絶へ大きく前進。

核兵器禁止条約の発効は、核兵器廃絶に向けた大きな一歩ですね。

市民社会の活動が実を結んだのは素晴らしいことです!。

✅ 核兵器禁止条約が、ホンジュラスの批准により50カ国が締約国となったことで、2021年1月22日に発効することが決定。

✅ 条約は、核兵器の開発、実験、生産、製造、取得、所有、備蓄を禁止し、国連事務総長は発効を核兵器廃絶に向けた有意義な努力と評価。

✅ ICANなどの市民社会グループの長年の活動が実を結んだものであり、条約発効は「核軍縮の新しい章」の始まりであると位置づけられている。

さらに読む ⇒゛出典/画像元: https://sharing.org/ja/information-centre/news/he-bing-qi-jin-zhi-tiao-yue-ga21nian-1yue-nifa-xiao-he条約の発効は、核兵器廃絶に向けた大きな希望を与えてくれますね。

ICANのような市民社会グループの活動は、世界を動かす力を持っていると改めて感じました。

2017年の核兵器禁止条約採択後、国際社会では核兵器廃絶に向けた動きが加速しました。

2020年10月24日にはホンジュラスが核兵器禁止条約を批准し、50番目の締約国となったことで、条約は2021年1月22日に発効することが決定しました。

この画期的な出来事は、ICAN(核兵器廃絶国際キャンペーン)などの市民団体の長年の活動が実を結んだものであり、核兵器の使用によって生じる壊滅的な人道的被害に対する世界的な運動の成果として位置づけられました。

アントニオ・グテーレス国連事務総長は、核兵器の全面的廃絶に向けた取り組みを推進する決意を示し、ICANなどの市民社会団体の活動を称賛しました。

ICAN事務局長のベアトリス・フィン氏は、条約発効を「核軍縮の新たな一章」と表現し、広島の被爆者であるサーロー節子さんも、核兵器廃絶への尽力に感謝の意を表しています。

核兵器禁止条約の発効、すごいですね!市民の方々の活動が実って本当に良かったです。核兵器のない世界が、本当に来るかもしれないって思えました。

分断と希望:核兵器廃絶への道

核兵器禁止条約、今後の課題は?

未加入国との分断、人権侵害問題。

分断は、核兵器廃絶への大きな壁ですね。

核保有国と非保有国の対立だけでなく、条約への参加を巡る意見の相違も、解決すべき課題ですね。

公開日:2023/12/02

✅ 核兵器禁止条約の第2回締約国会議が閉幕し、被爆者たちは会議の成果を評価しつつ、核保有国との交渉の具体案が示されなかったことを課題として指摘しました。

✅ 被爆者たちは米国などで対話集会を開き、市民への働きかけの重要性を訴え、核兵器禁止条約への参加を促しました。

✅ 会議では、核なき世界に向けた取り組みを続ける政治宣言が採択され、出席者たちは条約を前に進めていく決意を新たにしました。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/ASRD25VPKRD1PTIL015.html核兵器廃絶への道のりは、決して平坦ではないことがよく分かります。

核保有国との対話、市民社会の役割、そして被爆者の声が、重要になってきますね。

核兵器禁止条約の発効は、核軍縮における大きな一歩となりましたが、課題も残されています。

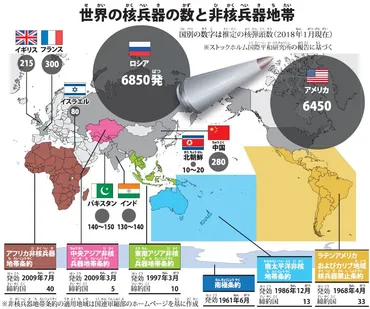

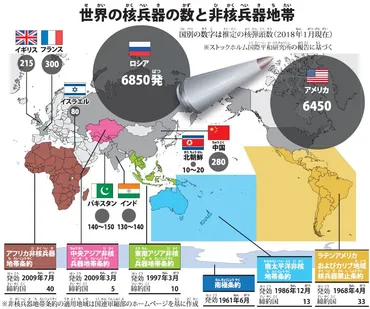

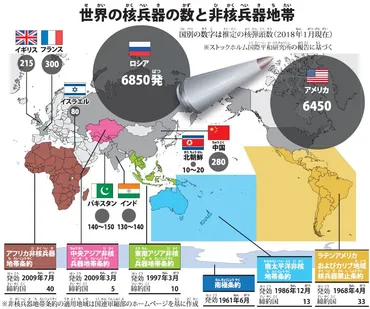

核保有国であるアメリカ、イギリス、ロシア、中国、フランスは、現時点ではこの条約に署名していません。

ICANは、条約の発効は始まりに過ぎず、未加入国に対しても条約の影響が及ぶことを期待しています。

2024年3月には、米ニューヨークで核兵器禁止条約第3回締約国会議が開催されました。

会議では、核兵器廃絶と非核化が安全保障につながるという認識が共有され、核保有国や「核の傘」に依存する国々との間で分断が鮮明になりました。

締約国会議には多くのNGOが参加し、被爆者や若者たちが積極的に情報発信を行いました。

会議では、核兵器の材料となるウラン採掘や核実験による被ばく被害の実相がテーマとして取り上げられ、核保有国の人権侵害、特に核実験場の周辺住民に対する問題が浮き彫りになりました。

会議に参加した若者たちは、国際的な協力の中での市民社会の役割を再認識し、海外の参加者との交流を通じて、核保有国にも非核を願う人々がいることを実感しました。

核兵器廃絶への道は、本当に険しいですね。核保有国と非保有国の対立は根深く、理想と現実のギャップを埋めるのは容易ではありません。しかし、市民社会の力と被爆者の声が、その道を照らしてくれると信じています。

日本のスタンス:今後の展望

核兵器禁止条約、日本政府の対応は?オブザーバー参加どうなる?

オブザーバー参加見送りで調整中、意見対立。

日本政府の今後の対応が注目されますね。

被爆国としてどのような役割を果たすのか、国際社会との協調を図りながら、核兵器廃絶に向けてどう貢献していくのか、見守りたいと思います。

✅ 核兵器禁止条約第3回締約国会議に、被団協など複数のNGO団体が参加し、被爆者の思いを伝えると表明しました。

✅ 日本政府がオブザーバー参加を見送ったことに対し、被団協は「本当に残念」と強い遺憾の意を示しました。

✅ 記者会見は2月20日にアメリカ・ニューヨークの国連本部で行われました。

さらに読む ⇒(プラス)出典/画像元: https://s.mxtv.jp/tokyomxplus/mx/article/202502211050日本政府の対応は、難しい判断を迫られていると感じます。

安全保障と核兵器廃絶への思いの間で、どのようにバランスを取るのか。

その決断が、日本の国際的な評価を左右するでしょう。

日本国内では、核兵器禁止条約への政府の対応に対する様々な意見があります。

生活協同組合コープあいちのように、日本政府の締約国会議へのオブザーバー参加見送りに反対する声が上がっています。

コープあいちをはじめ、多くの平和団体は日本が唯一の被爆国として核兵器廃絶のリーダーシップを発揮すべきだと主張し、次回の締約国会議への積極的な参加を求めています。

一方、日本政府は安全保障上の懸念から、今回もオブザーバー参加を見送る方向で調整しています。

被爆者団体からは、唯一の戦争被爆国である日本が参加しないことへの落胆と、米国の顔色をうかがったのではないかという疑問の声が上がっています。

しかし、与党内には議員を派遣する動きもあり、政府は今後の対応について検討を続けています。

今回の締約国会議に、日本政府がオブザーバー参加を見送ったのは、ちょいと残念やなぁ。被爆国やのに、もっと積極的に核廃絶に関わってほしいな!

本日の記事を通して、核兵器廃絶という壮大な目標に向かって、世界がどのように向き合っているのか、その現状と課題を理解することができました。

核兵器のない世界を目指して、一歩ずつ進んでいくことが大切ですね。

💡 核兵器を巡る国際情勢は、冷戦時代から変化し続けており、核兵器の拡散と軍縮の動きが複雑に絡み合っています。

💡 日本政府は、核兵器禁止条約に対して、安全保障上の観点から慎重な姿勢を示しています。しかし、核兵器廃絶への思いも強く、今後の対応が注目されます。

💡 市民社会の活動が核兵器禁止条約の発効を後押しし、核兵器廃絶への希望を灯しました。分断を乗り越え、対話と協力を深めることが、核なき世界への道を開く鍵となります。