日本の官僚組織は大丈夫?人材不足と退職増加の現実官僚組織の現状と人材確保に向けた課題

日本の国家公務員は、多様化する採用とキャリア官僚の退職増加という課題に直面!東大出身者の減少と、私大・地方国立出身者の増加は組織の多様化を示す一方、人材の質低下を懸念する声も。長時間労働やネガティブなイメージも影響し、若手官僚の離職が深刻化!働き方改革や待遇改善が急務!

💡 近年、日本の官僚組織では人材不足が深刻化している。

💡 特に若手官僚の退職者が増加しており、その要因は多岐にわたる。

💡 官僚組織の改革や人材確保に向けた取り組みが求められている。

それでは、第一の章に入りたいと思います。

官僚組織の現状:多様化と退職増加

日本の官僚は今、どんな変化に直面している?

多様化と人材不足

近年、日本の官僚組織は大きく変化しているんですね。

公開日:2024/02/08

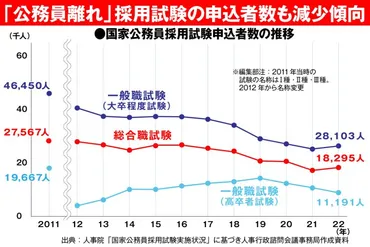

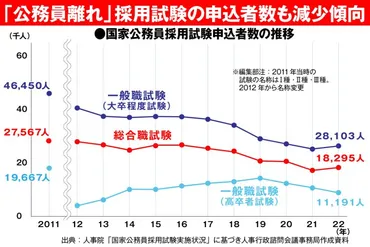

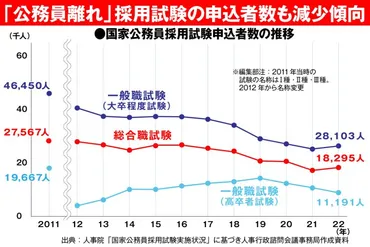

✅ 近年、公務員人気が低下しており、特に国家公務員では、総合職試験の申込者数は2011年から2022年にかけて33.6%減少し、一般職試験(大卒程度試験)は39.5%減、一般職試験(高卒者試験)は43.1%減と、大幅な減少が見られる。

✅ 公務員離れの要因は複雑で、国家公務員と地方公務員で異なる部分もある。国家公務員においては、東大生のキャリア官僚離れが顕著であり、これは官邸主導による政策決定プロセスにおける官僚の役割低下や、官僚の「やりがい」喪失などが原因と考えられる。

✅ 地方公務員では、特に地方都市における人口減少や財政難が、魅力低下に繋がっている。将来の安定性ややりがいを感じにくいことから、若い世代にとっては魅力的な職場とは言えなくなっている。

さらに読む ⇒マネーポスト出典/画像元: https://www.moneypost.jp/1110581多様化は良いことですが、質の低下が心配ですね。

近年、日本の国家公務員は、採用される人材の多様化と、キャリア官僚の退職増加という対照的な側面が見られます。

東大出身者の割合は減少し、私大出身者や地方国立大学出身者の採用が増加しています。

これは、官僚組織の多様化を示す一方で、競争率の低下による人材の質低下を懸念する声もあります。

一方で、キャリア官僚の退職は増加傾向にあり、特に5年目以降の退職が目立ちます。

その背景には、長時間労働や、官僚という職業に対するネガティブなイメージ、政治家との関係性の変化などが挙げられます。

退職金は役職と勤続年数で大きく異なり、事務次官まで昇進すれば高額になる一方で、若手官僚の離職は、国家公務員全体の将来的な人材不足につながる可能性も懸念されています。

働き方改革や待遇改善など、官僚を取り巻く環境の改善が求められています。

ええ、官僚組織の将来を考えると、人材確保は喫緊の課題ですね。

若手官僚の離職増加と対策

官僚の離職率上昇、その原因は?

転職機会増加、長時間労働など

若手官僚の離職は深刻な問題ですね。

公開日:2024/08/05

✅ 2022年度に国家公務員総合職(キャリア官僚)の採用後10年未満の退職者が177人に達し、13年度以降で最多となりました。

✅ 退職理由として、長時間労働や収入の少なさ、自己成長機会の不足などが挙げられており、民間企業への転職者が多いと考えられます。

✅ 人事院は、働き方改革などを進めることで人材確保を図る方針です。

さらに読む ⇒読売新聞オンラインニュース&お得サイト出典/画像元: https://www.yomiuri.co.jp/politics/20240804-OYT1T50241/働き方改革が進むといいですね。

近年、国家公務員の総合職の離職率が上昇しており、特に採用から10年未満の官僚の離職が目立っています。

その背景には、民間企業への転職機会増加や、長時間労働による疲労、政策立案における責任の重さ、政治家からの厳しい質問などがあります。

離職を防ぐためには、給与水準の引き上げ、超過勤務時間の削減、テレワークの活用など、働き方改革が急務です。

また、人事制度の改革により、能力や実績に基づいた昇進・昇格を促進し、若手官僚のモチベーションを高めることも重要です。

さらに、議員による質問通告の迅速化を進めることで、官僚の残業時間を減らし、働きやすい環境を整備する必要があります。

ホンマに、働き方改革は必要やと思いますわ。

次のページを読む ⇒

国家公務員、退職者が増加中!若手離職が深刻化、人材確保の危機!