学級編制の基準改定!義務教育の未来は?2021年施行の法律で、学級編制が変わる!

学級規模と教職員配置の適正化で、質の高い義務教育を実現!小学校・中学校の学級編制や教員数を標準化し、教育水準向上を目指す法律の内容を解説!

💡 公立小学校の学級編成が5年かけて35人に引き下げられる法律が成立

💡 学級編制の基準や教職員定数の標準が定められる

💡 教育委員会の役割や義務、学級編制の原則と基準について解説

それでは、詳しく見ていきましょう。

義務教育水準の維持向上を目指した法律

この法律の目的は?

義務教育水準向上

この法律は、教育現場にとって大きな変化をもたらすものですね。

公開日:2021/04/01

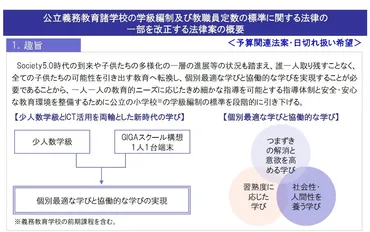

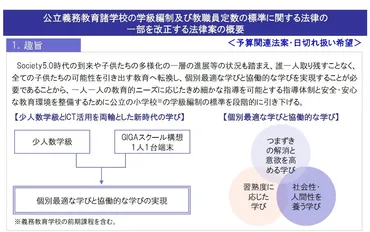

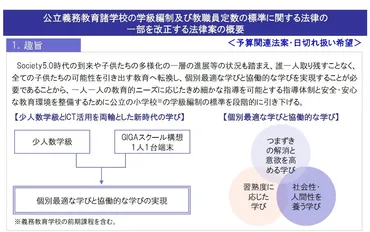

✅ 2021年3月31日に、公立小学校の学級編成を5年かけて35人に引き下げる法律案が成立しました。

✅ この法律改正により、少人数によるきめ細かな指導体制の整備、安全安心な教育環境の構築、ICT活用による新たな学びの実現を目指します。

✅ 今回の改正は、約40年ぶりの学級編成の標準引き下げで、約1万4,000人の教職員定数の改善も予定されています。

さらに読む ⇒教育業界ニュース「(リシード)」出典/画像元: https://reseed.resemom.jp/article/2021/04/01/1330.html少人数教育は、生徒一人ひとりに目が行き届きやすくなるので良いことだと思います。

この法律は、公立の義務教育諸学校における学級規模と教職員配置を適正化し、義務教育水準の維持向上を目的としています。

主な内容は学級編制の標準化と教職員定数の標準化です。

学級編制の標準では、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部・中学部における一学級の児童・生徒数の基準を、学校の種類や学級編制の区分に応じて定めます。

教職員定数の標準では、都道府県・指定都市ごとに、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程に置くべき教職員の総数を、学級数や学校の種類に応じて標準として定めます。

教職員の種類には、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、寄宿舎指導員、学校栄養職員、事務職員などが含まれます。

そうですね。少人数教育は、教員の負担増加という課題もありますが、生徒一人ひとりの個性や能力を伸ばす上で有効な手段だと考えられています。

教育委員会の役割と義務

学級編制は誰が決定?

都道府県と市町村

教育委員会は、地域住民の教育・文化・スポーツ活動に貢献しているんですね。

✅ 教育委員会は、都道府県や市町村に置かれる合議制の執行機関であり、生涯学習、教育、文化、スポーツ等の幅広い施策を展開します。

✅ 教育委員会は、首長から独立した行政委員会として、教育行政における重要事項や基本方針を決定し、教育長が具体の事務を執行します。

✅ 主な事務には、学校教育の振興、生涯学習・社会教育の振興、芸術文化の振興、文化財の保護、スポーツの振興などが含まれ、地域住民の教育・文化・スポーツ活動に貢献しています。

さらに読む ⇒教育委員会制度について:文部科学省出典/画像元: https://www.mext.go.jp/a_menu/chihou/05071301.htm教育委員会は、地域住民の教育活動の推進において重要な役割を担っていることがよく分かります。

この法律は、都道府県教育委員会が学級編制の基準を定め、市町村教育委員会が基準を参考に学級編制を行い、都道府県教育委員会に届け出なければならないと定めています。

また、都道府県教育委員会は、学級編制基準や教職員定数標準を定める際に、文部大臣の意見を聴取することを義務付けられています。

そうやねん。教育委員会は、地域住民の教育活動の推進にとって欠かせない存在やで。

次のページを読む ⇒

学級編成、教職員配置、義務教育水準を徹底解説!