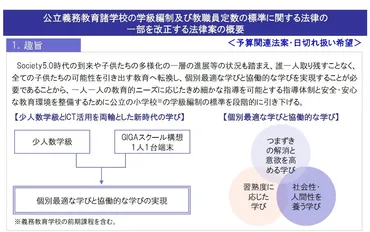

学級編制の基準改定!義務教育の未来は?2021年施行の法律で、学級編制が変わる!

学級規模と教職員配置の適正化で、質の高い義務教育を実現!小学校・中学校の学級編制や教員数を標準化し、教育水準向上を目指す法律の内容を解説!

学級編制の原則と基準

学級編制はどんな場合に異なる学年の児童を同一学級に編制できる?

特別の事情がある場合のみ

学級編制の基準は、学校の種類や学年の区分によって異なるんですね。

✅ 2021年4月より小学校(義務教育学校の前期課程を含む)の学級編制の標準が5年間で40人から35人に引き下げられ、小学校第1学年は35人以下となりました。

✅ 都道府県や市町村は国の標準を下回る学級編制を実施することができ、学級数は地域の実態に応じて標準を下回ることがあります。

✅ 少人数学級の実施に伴い、教員の質と数を確保することが課題となっています。

さらに読む ⇒みんなの教育技術小学校教員のための教育情報メディア小学館出典/画像元: https://kyoiku.sho.jp/309959/少人数学級の実施には、教員の質と数を確保することが重要ですね。

学級編制は、同学年の児童・生徒で編制することを原則としていますが、特別の事情がある場合に限り、異なる学年の児童・生徒を同一学級に編制することができます。

一学級の児童・生徒の数は、学校の種類、学年の区分によって標準が定められており、都道府県教育委員会が具体的な基準を定めます。

はい。少人数学級は、生徒一人ひとりに目が行き届きやすくなり、より効果的な教育が可能になると期待されていますが、教員の負担増加も懸念されます。

教職員定数の算定基準

小学校と中学校の教職員定数は、それぞれ何に基づいて算定されるの?

学校規模、児童数、学級数

教員の働き方改革は、喫緊の課題ですね。

✅ 2024年度の文科省概算要求では、教員の働き方改革と処遇改善、教員不足対策、デジタル化の推進という3つの柱を立てており、特に教員の働き方改革と教員不足対策に重点を置いている。

✅ 働き方改革では、小学校教員の負担軽減を図るために、高学年の教科担任制を加速させ、主任手当と管理職手当を増額するほか、教員業務支援員を全校配置するなど、教員の業務負担軽減と処遇改善を目指す。

✅ 教員不足対策では、教員定数の純増を目指し、教育委員会と大学・民間企業の連携を強化することで、教員志望者の発掘と育成を促進し、地域枠の導入による安定的な教員確保を目指す。

さらに読む ⇒年ぶり教職員定数の「純増」求める文科省概算要求出典/画像元: https://www.kyobun.co.jp/article/n20230830-06教員の働き方改革と処遇改善は、人材確保のためにも重要ですね。

小学校教職員定数は、学校規模、児童総数などを基に算定されます。

中学校教職員定数は、学級数、学校規模などを基に算定されます。

そうですね。教員の働き方改革は、教員の負担軽減だけでなく、質の高い教育を維持するために不可欠です。

法律の目的と目指す未来

この法律の目的は?

義務教育水準向上

法律の目的と目指す未来について、詳しく教えて下さい。

公開日:2024/05/22

✅ 文部科学省は、教師を取り巻く環境の危機的状況を鑑み、質の高い教師確保のための包括的な改革を提唱しています。

✅ 改革の柱は、「教員の処遇改善」「働き方改革の加速」「学校の指導・運営体制の充実」の3本で、具体的には教職調整額の引き上げ、勤務間インターバルの確保、学校横断的な取組を担う新たな職の創設などが盛り込まれています。

✅ 給特法改正案は今年度中に国会に提出される予定で、教師の処遇改善と働き方改革を通じて、質の高い教育体制の構築を目指しています。

さらに読む ⇒出典/画像元: https://roukijp.jp/?p=9851質の高い教育体制の構築は、社会全体にとって重要な課題ですね。

この法律は、公立の義務教育諸学校における学級規模と教職員配置の適正化を図り、義務教育水準の維持向上に資することを目指しています。

この法律は、義務教育の質を高めて、より良い未来を創造することを目指しているんやな。

今回の記事では、2021年に施行された学級編制基準の改定について詳しく解説しました。

💡 学級編制の基準が改定され、小学校では35人以下となる

💡 教員の働き方改革と処遇改善も重要課題として挙げられている

💡 この法律は、義務教育水準の維持向上を目指している