年金改革:働き方改革と将来の年金受給額はどうなる?人手不足対策と年収の壁解消、そして将来の基礎年金底上げ

高齢者の働く意欲を高め、人手不足を解消するため、年金制度改革が加速!65歳以上の在職老齢年金の支給要件緩和や、パート社員の厚生年金加入拡大、さらには基礎年金底上げに向けた検討も!年金受給額の将来予測や、改革案の課題、そして国民への影響まで、2024年の年金制度改革の最新情報を詳しく解説!

将来の年金受給額:減少の可能性と国民的議論の必要性

2057年の年金は今よりどうなる?

約2割減

将来の年金受給額の減少は、国民の不安につながりますね。

✅ 厚生労働省が公表した公的年金の財政検証によると、2057年度には所得代替率が現在より2割近く低下すると試算されました。

✅ この低下は国民年金の給付減が主な原因で、国民年金の底上げが急務となっています。

✅ 財政検証では、経済状況が異なる4つのシナリオで年金財政が将来に渡って維持できるかチェックされており、所得代替率は経済状況によって変動することが示されています。

さらに読む ⇒東京新聞出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/337747年金制度のあり方について、国民全体で議論していく必要があると感じます。

厚生労働省が発表した年金支給額の試算によると、2057年度には、現在の年金受給額が約2割減少することが明らかになりました。

これは、現役世代の平均手取り収入は増加する一方で、所得代替率が低下するためです。

所得代替率とは、年金世代の受給額が、現役世代の手取り額と比べてどのくらいの割合になるかを表す指標です。

現在の65歳は、平均賃金に対して61.2%ですが、30年後、現在30歳の人が65歳を迎えるころには、2割減の50.4%に減ると試算されています。

一方で、今回の試算では、経済がうまくいかない場合でも、現役世代の手取りに対する年金水準が5割を切るケースは想定されていません。

これは、女性や高齢者の就業率増加による保険料収入の増加、株高による年金運用の成果などが改善に繋がったためです。

しかし、年金受給額の減少は、将来の生活設計に大きな影響を与える可能性があります。

今回の試算を踏まえ、年金制度のあり方について、国民全体で議論していく必要があると考えられます。

将来の年金受給額の減少は、私たちの世代でも深刻な問題として認識しています。

公的年金制度改革:基礎年金底上げ、年収の壁撤廃、遺族年金見直し

年金改革で何が変わる?

基礎年金底上げ、壁撤廃など

社会保障審議会の報告書案は、将来世代の年金制度の安定化を目指した内容ですね。

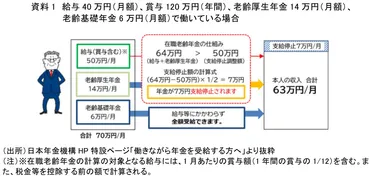

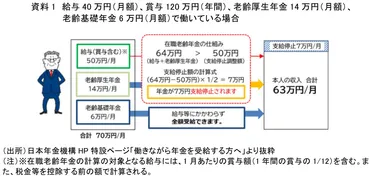

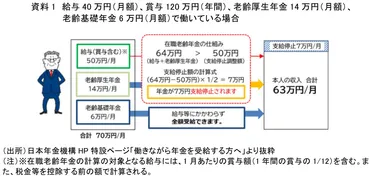

✅ 2025年の年金制度改革に関する社会保障審議会年金部会の報告書案では、将来世代の基礎年金の給付水準底上げ、パートの厚生年金加入要件の緩和、在職老齢年金の減額基準見直しなどが盛り込まれた。

✅ 特に注目すべき点は、将来世代の基礎年金の給付水準を高めるために、厚生年金の積立金と国費を活用する案が議論されたこと、パートの厚生年金加入のハードルとなる「年収106万円の壁」と「従業員数51人以上」の要件が撤廃される見込みであること。

✅ また、在職老齢年金の減額基準となる賃金と年金の合計額を引き上げ、将来的には廃止を目指す案も提示されている。遺族厚生年金については、子のいない夫婦の死別時の受給期間を男女とも原則5年に見直す方針が示された。

さらに読む ⇒時事通信ニュース出典/画像元: https://sp.m.jiji.com/article/show/3414341?free=1今回の改革案は、基礎年金底上げや年収の壁撤廃など、将来の年金制度の改善につながる内容ですね。

社会保障審議会年金部会は、5年に1度の公的年金制度改革に向けた報告書案を了承しました。

主な内容は、経済状況次第で基礎年金の底上げを行うこと、短時間労働者の厚生年金加入の壁撤廃、遺族年金の男女差解消などです。

今回の改革案では、厚生年金の積立金を使って基礎年金を底上げする案について、経済状況が良好でない場合に実施するとの条件付きで検討を求めました。

また、短時間労働者の厚生年金加入における「106万円の壁」撤廃も盛り込まれ、遺族年金の男女差解消についても言及されました。

今後の年金制度改革は、将来世代の生活水準の維持に大きな影響を与えるため、慎重に進めるべきです。

年金改革の課題:基礎年金水準低下と底上げの条件付き検討

年金改革で議論されている基礎年金底上げは、いつ実施される可能性が高い?

経済停滞時

年金改革は、国民全体の生活水準の維持に重要な役割を果たすため、詳細な議論が必要です。

公開日:2021/09/27

✅ 田村厚労相の年金改革案は、少子高齢化に対応するため、給付水準を抑制する「マクロ経済スライド」による基礎年金部分の給付水準悪化を改善し、所得再分配機能を取り戻すことを目指しています。

✅ 同改革案では、現行制度のままでは将来の所得代替率が51%に低下する見通しでしたが、追加試算による改革案では、所得代替率が55.6%まで改善し、特に基礎年金部分の水準が大きく改善する見込みです。

✅ この改革案は、特に低所得者にとって恩恵が大きく、厚生年金加入者の大半にとって年金額が改善される可能性があります。年金制度改革は、今後の社会保障制度の維持に重要な役割を果たすため、国民が正しく理解し、選択できるように情報公開と議論が重要です。

さらに読む ⇒論座アーカイブ出典/画像元: https://webronza.asahi.com/business/articles/2021092700006.html国民年金部分の改善は、特に低所得者にとって大きな恩恵となるでしょう。

自民党総裁選では、年金改革が論点に浮上しました。

河野太郎氏は基礎年金改革を主張し、岸田文雄氏は旧民主党の最低保障年金案に疑義を呈しました。

河野氏は過去に基礎年金の税方式化を唱えていました。

田村憲久厚生労働相は、次の公的年金改革に向けて、基礎年金の給付水準の低下を抑えるための新たな仕組みを検討することを表明しました。

基礎年金の給付水準低下とは、現役世代の非正規雇用者など、国民年金の給付水準が低下することで、低年金者が増加し、高齢者の生活保護受給者が増える問題です。

基礎年金は全国民に老後に支給されることを想定しているが、年金保険料を払わない人には給付されないのが原則であり、支払い期間が短いほど給付額も少なくなる。

将来の給付水準は低下する見込みであり、40年間保険料を支払った場合でも、満額の基礎年金給付額は減額される可能性がある。

政府は、厚生年金の積立金を活用して基礎年金を底上げする改革案について、経済が停滞した場合にのみ実施するという条件を検討しています。

これは、経済停滞による雇用悪化で年金財政が悪化し、給付水準が著しく低下するのを防ぐためです。

経済成長が順調であれば底上げの必要性は低いと判断されています。

底上げは、基礎年金だけに加入する自営業者などの低年金問題の解決に繋がる一方で、兆円単位の財源確保が必要となります。

政府は、来年通常国会への提出を目指す制度改革関連法案にこの条件を盛り込む方向で調整しています。

自民党も経済停滞時に限るよう求めています。

厚生労働省は、経済状況に応じた複数のパターンで年金財政を検証しており、標準ケースでは、現行のままでは給付水準が57年度に50.4%まで低下する一方、基礎年金を底上げした場合、抑制の終了時期が36年度となり、給付水準は56.2%に上昇すると試算しています。

一方、経済が好調な場合は、現行のままでも給付水準は57.6%と高い水準で推移するとされています。

年金改革は、将来世代の生活を大きく左右する問題なので、しっかり議論していく必要があります。

年金改革は、多岐にわたる課題を抱えながらも、将来世代の生活を守るための重要な取り組みです。

💡 年金改革は、人手不足対策、年収の壁解消、将来の基礎年金底上げを目指しています。

💡 厚生年金の適用拡大や年金制度見直しは、働き方改革を進める上で重要な要素です。

💡 将来の年金受給額は、経済状況や制度改革の影響を受け、変化していく可能性があります。