公益通報者保護法改正、企業は大丈夫?通報制度の現状と課題

企業不正を告発する“勇気”を後押し!公益通報者保護法の進化と課題。改正で何が変わる?社会と企業の信頼関係を守るために必要なことは?

💡 公益通報者保護法の改正内容を解説します。

💡 改正法の背景と社会における通報文化について考察します。

💡 改正法の期待される効果と今後の課題について検討します。

それでは、詳しく見ていきましょう。

公益通報者保護法の制定と社会における通報制度の浸透

公益通報者保護法はいつ制定され、どんな目的で?

2004年、企業不祥事防止

改正公益通報者保護法は、企業の内部不正を告発する通報者を保護するために、より厳格な体制整備を求めるものとして注目されています。

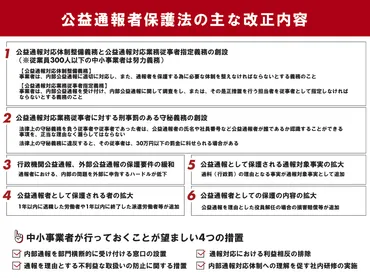

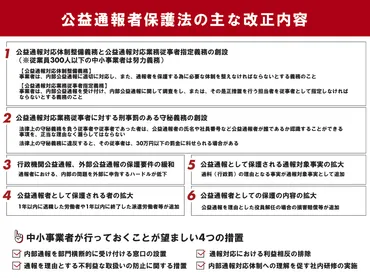

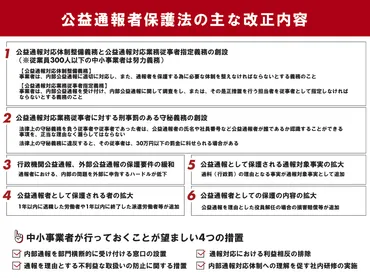

✅ 改正公益通報者保護法は、企業内部の不正行為などを告発する通報者の保護を強化するため、2022年6月1日に施行されました。

✅ 主な改正点は、従業員300人以上の事業者に対して、内部通報対応体制の整備と「公益通報対応業務従事者」の指定を義務付けたことです。

✅ 中小企業に対しても、これらの体制整備と従事者指定について努力義務が課せられました。また、通報対象となる事実や通報者の保護範囲も拡大されました。

さらに読む ⇒ツギノジダイ|中小企業の事業承継や経営課題の解決に役立つメディア出典/画像元: https://smbiz.asahi.com/article/14540377改正前は企業の通報体制が整っていなかったため、通報者が不利益な扱いを受けるケースが多かったようです。

公益通報者保護法は、企業不祥事を防止するため、2004年に制定され、2006年に施行されました。

当初は、通報促進のための法律に反対する意見もありましたが、2020年の法改正時には通報の価値に対する社会の理解が浸透し、反対意見は減りました。

法施行後、政府は通報制度の構築・運用に関するガイドラインを策定するなど、通報を促進するための施策を進めました。

その結果、社会において通報制度の整備が進み、通報制度が市民に身近なものとなり、通報の価値に対する社会の理解が進んだと考えられます。

そうですね、今回の改正は、企業の責任を明確にすることで、通報者が安心して声を上げられる環境づくりを目指していると言えるでしょう。

改正前の公益通報者保護法の課題と日本の通報文化

旧法では通報の守備範囲が狭かった?

はい、狭かった

改正前の公益通報者保護法は、企業が従業員の通報をどのように扱うかを明確に規定していなかったため、不正行為を隠蔽しようとする企業もいたようです。

公開日:2022/12/19

✅ 改正公益通報者保護法は、2022年6月から施行され、通報者に関する情報を漏洩した者には刑事罰が科されるなど、事業者が認識しておくべき変更点が複数あります。

✅ 改正法のポイントとして、濱田氏は「公益通報」の法的定義と実際の認識のギャップ、通報者が犯罪行為を予言するような形で証拠を残すことの難しさ、不利益な取り扱いに対する司法判断の重要性を指摘しています。

✅ 濱田氏は、公益通報者保護法の改正にあたり、消費者庁に意見を述べ、改正法の成立・公布直前には司法の専門家と共に参考人として参議院特別委員会に出席し意見を述べています。

さらに読む ⇒【公式】ディークエストグループ出典/画像元: https://www.d-quest.co.jp/topics/20210903-1改正法では、企業が通報者に対して不利益な扱いを行った場合、刑事罰を科すなど、より強い法的措置が取られるようになりました。

改正前の公益通報者保護法では、保護の対象となる公益通報の範囲が狭く、その範囲外の通報については対応しなくても良いという誤った解釈をする事業者や行政機関も見られました。

しかし、日本では、公益のために通報することは悪いことではないということが社会通念になり、通報者を守る法律制定において世界的に見ても先進的な国だったと言えるでしょう。

確かに、日本の通報文化は、欧米に比べて進んでいないという指摘がありますね。

次のページを読む ⇒

公益通報者保護法改正、何が変わった?企業の責任と通報者の権利、今後の課題を解説!