雇用保険の基礎知識:保険料率、目的、対象者、給付内容とは?(これさえ見れば丸わかり!)雇用保険とは? 制度の仕組みと加入条件を徹底解説

雇用保険、それは働くあなたと企業を守るセーフティネット。失業時の給付から、育児・介護休業中の保障まで、あらゆる働き方をサポートします。保険料は労使で負担し、給与・賞与、交通費なども計算対象に。業種によって料率が異なり、再就職支援やスキルアップも応援。あなたの未来を守る、雇用保険について詳しく見ていきましょう。

雇用保険の目的と対象者

雇用保険の目的は?

再就職促進

雇用保険の目的と対象者について解説します。

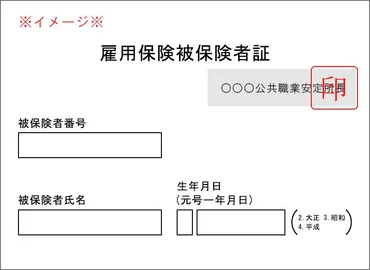

✅ 雇用保険被保険者証は、雇用保険に加入した人に発行される証明書であり、転職時に転職先から提出を求められます。

✅ 雇用保険被保険者証には被保険者番号、氏名、生年月日などが記載されており、転職先の会社はこれを使って雇用保険の手続きを行います。

✅ 雇用保険被保険者証は転職時に必要となる重要な書類であり、転職前に必ず手元にあるか確認し、紛失した場合はハローワークで再発行する必要があります。

さらに読む ⇒転職はマイナビ転職豊富な転職情報で支援する転職サイト出典/画像元: https://tenshoku.mynavi.jp/knowhow/caripedia/67/雇用保険被保険者証は、転職時に必須の書類ですね。

紛失した場合は再発行が必要なことを覚えておきましょう。

雇用保険とは、労働者が失業した場合や会社都合で雇用が継続できない場合に、労働者への給付支援や能力開発などを提供することで再就職を促進する保険です。

雇用保険の被保険者は、労働者の雇用状態や年齢などによって、一般被保険者、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者の4つに分類されます。

雇用保険の保障内容としては、失業時の給付、再就職時の給付、育児休業や介護休業など特定の理由による休業時の保障などが挙げられます。

雇用保険の対象者は、年齢や雇用形態に関わらず、週の所定労働時間が20時間以上、雇用期間が31日以上など、一定の条件を満たす従業員です。

雇用保険料は、企業側と労働者側の双方が負担します。

雇用保険料率は事業の種類によって異なります。

雇用保険って、失業したときだけじゃなくて、育児とか介護のときにも保障があるんですね!すごい。

雇用保険の給付内容と計算方法

雇用保険はどんな時に役立つ?

失業・休業時の経済支援

雇用保険の給付内容と計算方法について説明します。

公開日:2024/10/23

✅ 雇用保険は、失業者の生活保障や雇用促進を目的とした公的保険で、失業手当や育児休業給付など、労働者が失業や休業した際に生活を支援する給付金を提供しています。

✅ 雇用保険の加入対象は、週20時間以上勤務し、31日以上の雇用見込みがある労働者です。パート・アルバイトでも条件を満たせば加入できます。

✅ 雇用保険は、失業時の生活保障だけでなく、職業訓練や高年齢雇用継続などの雇用促進、キャリアアップ支援なども行っています。

さらに読む ⇒クラウド会計ソフト出典/画像元: https://www.freee.co.jp/kb/kb-payroll/what-employment-insurance-is/失業時の生活保障だけでなく、職業訓練やキャリアアップ支援もあるんですね。

これは本当にありがたい制度ですね。

雇用保険における主な給付内容としては、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付などが挙げられます。

雇用保険料の計算は、従業員に入社後初めての給与を支払う際に開始します。

従業員の賃金と事業の雇用保険料率をかけて算出します。

雇用保険料は、労働者が失業や休業した場合に経済的な支援を行う制度です。

企業は従業員を雇用した場合、雇用保険に加入する義務があり、労働者は失業・休業時でも安定した生活を維持できる基盤を築くことができます。

雇用保険料は、企業と労働者が共同で負担するもので、その計算には「雇用保険法上の賃金」が用いられます。

雇用保険法上の賃金は、労働の対償として事業主から労働者に支払われるすべてのものを指します。

賃金には、給与、通勤手当、超過勤務手当、深夜手当、宿直手当、家族手当、扶養手当、技能手当、住宅手当などが含まれます。

雇用保険料の計算には、様々な手当が含まれるんですね。労働者の生活を支えるために、これだけの手厚い制度があるのは素晴らしいです。

雇用保険料の計算の詳細と補足

交通費は雇用保険料の計算に含まれる?

含まれる

雇用保険料の計算の詳細と補足をお伝えします。

✅ 雇用保険料は、従業員の賃金から控除され、事業主が負担するもので、失業時の生活安定、雇用安定、就職促進などを目的としています。

✅ 雇用保険の加入条件は、31日以上引き続き雇用されることが見込まれ、1週間の所定労働時間が20時間以上の従業員です。

✅ 雇用保険料の対象となる賃金は、従業員に支払われるすべての賃金で、給与や賞与などが含まれます。

さらに読む ⇒カシオヒューマンシステムズ|人事健康保険ソリューション出典/画像元: https://www.casio-human-sys.co.jp/column/2023091101/交通費も賃金に含まれるんですね。

細かいところまでしっかり計算しないといけないんですね。

交通費も雇用保険法上の賃金に含まれます。

つまり、企業が従業員に対して毎月交通費を支給している場合、その金額も賃金の一部として考慮され、保険料の計算に反映されます。

雇用保険料の計算には、交通費以外にも、残業手当、扶養手当、住宅手当、特殊勤務手当なども含まれます。

これらの手当も賃金の一部として考慮して、正確に雇用保険料を算出する必要があります。

交通費は、業務中の移動で発生する費用を指し、電車やバスの定期券や回数券、飛行機や新幹線などでの移動費、ガソリン代、駐車場代、有料道路料金などが含まれます。

通勤手当は、自宅から会社への通勤で発生する費用を指します。

労働基準法上、交通費は会社が支払う義務はないものの、業務にともなう移動の費用であるため、多くの会社が支給しています。

従業員が立て替えて支払った交通費は、会社に請求して精算するのが一般的です。

雇用保険は、失業した従業員への給付や転職者の雇い入れ、従業員のスキルアップを行う事業所の支援を行うための保険です。

従業員を雇い入れた事業所は、雇用保険の適用事業であり、従業員は条件を満たせば加入が義務付けられます。

雇用保険料は、従業員と事業所の双方で負担し、支払う賃金総額に応じて計算されます。

雇用保険料率は事業の種類ごとに異なり、従業員の負担分よりも事業所が支払う金額が高額です。

雇用保険料は給与から天引きされますが、役員には適用されません。

ただし、兼務役員は雇用保険に加入する場合があります。

65歳以上の従業員は、条件を満たせば雇用保険に加入することが義務付けられています。

日雇い労働者は、日毎に雇用される者で、特定の条件を満たせば雇用保険に加入できます。

雇用保険料の計算には、賃金月額、交通費、賞与などの手当が含まれる場合があります。

また、雇用保険料を抑える方法として、パート従業員の雇用や従業員のスキルアップのための研修などを活用する方法があります。

パート従業員の雇用とか、スキルアップ研修とか、雇用保険料を抑える方法があるってこと、もっと詳しく聞きたいなぁ!

本日は雇用保険について、その概要から、給付内容、計算方法まで幅広くご紹介しました。

皆様のお役に立てれば幸いです。

💡 雇用保険は、労働者の生活を支え、再就職を支援する大切な制度です。

💡 雇用保険料は、労働者と事業主が共に負担し、給与や賞与に一定の料率をかけて計算されます。

💡 雇用保険には、様々な給付内容があり、条件を満たせば誰でも利用できます。