生活保護ガイド:申請から自立支援まで徹底解説!(生活保護、申請、扶助)生活保護制度の基礎知識:条件、申請方法、受給中の注意点

生活保護は、生活に困窮した方のための国の制度。憲法で保障された生存権に基づき、健康で文化的な生活を支えます。申請から受給までの流れ、条件、受給額の計算方法、そして受給者の権利と義務を解説。経済的な自立を目指し、まずは最寄りの福祉事務所へ相談を。生活保護はあなたの権利です。

💡 生活保護は、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立を支援する制度です。

💡 申請には、資産や収入、扶養の状況などが審査されます。申請は国民の権利です。

💡 生活保護には様々な扶助があり、自立に向けた支援も行われます。

さて、今回は生活保護について、皆さんのお役に立てるよう、様々な角度から詳しく解説していきます。

生活保護とは何か、その目的、そして申請から受給、自立への道のりまで、一緒に見ていきましょう。

生活保護への道のり:困窮からの脱出

生活保護ってどんな制度?どんな人が対象?

困窮者を支援し、自立を助ける制度。最低生活費に満たない人が対象。

生活保護の申請に関する情報は、自治体によって運用が異なり、特に扶養照会が見直されています。

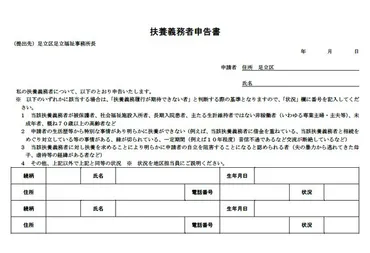

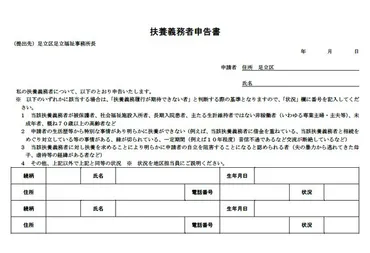

ここからは、生活保護の申請における扶養照会問題について詳しく見ていきましょう。

公開日:2023/03/30

✅ 生活保護の扶養照会について、厚生労働省の指示を受け、親族関係の悪化を避けるため、照会方法を慎重に見直す自治体が増えている。

✅ 徳島市や足立区などでは、申請者の意向を尊重し、扶養照会を希望しない場合は、申請書を提出させたり、照会を保留したりする運用を開始している。

✅ 自治体によって扶養照会の実施率にばらつきがあり、東京都は都内の自治体に対し、申請者が拒否する場合は照会を保留するよう事務連絡を出しているものの、運用は統一されていないのが現状である。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/ASR3S76KVR3RUTFL01F.html扶養照会は、申請者の意向を尊重し、柔軟に対応する自治体が増えているのは良い傾向ですね。

しかし、運用が統一されていない現状は、課題と言えるでしょう。

生活保護は、日本国憲法で保障された生存権に基づき、生活に困窮する人々を支援する制度です。

その目的は、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立を助長することです。

申請は居住地の福祉事務所で行い、窓口での相談が重要です。

申請には申請書が必要ですが、特別な事情がある場合は例外もあります。

申請の条件としては、世帯員全員が資産や能力を最大限に活用し、扶養義務者からの援助も受けた上で、収入が最低生活費に満たないことが求められます。

申請から保護開始までの流れは、相談、申請書の提出、調査(資産、収入、扶養状況など)、保護の要否の決定、そして保護費の支給へと進みます。

申請は国民の権利であり、必要な場合はためらわずに相談できます。

保護を受けるためには、利用可能な資産や能力を最低限度の生活のために活用することが求められます。

扶養義務者による扶養が優先されますが、扶養の可否が保護の要否に影響を与えるわけではありません。

扶養義務者の扶養が期待できない場合は、福祉事務所に相談することで、扶養照会が行われないこともあります。

扶養照会の運用に自治体ごとの差があるとのことですが、申請者の状況を考慮し、柔軟に対応する姿勢は重要ですね。申請者のプライバシー保護にも配慮すべきです。

生活保護の仕組み:8つの扶助と保護費の計算

生活保護、どんな費用をカバー? 8つの扶助、詳しく知りたい!

生活、住宅、教育など、生活に必要な費用をカバー。

生活保護の仕組みについて、8つの扶助と保護費の計算方法を解説します。

生活保護は、生活に困窮した方々を支援するための重要な制度です。

✅ 生活保護は、生活に困窮した人々に対し、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立を支援する制度です。

✅ 生活保護は、世帯全体の収入や資産を活用した後、最低生活費との差額を保護費として支給するもので、様々な種類があります。

✅ 生活保護の相談・申請は、お住まいの福祉事務所(宜野湾市の場合は保護課)で行い、収入や資産状況などを確認するため、相談には1時間程度かかります。

さらに読む ⇒ホーム|宜野湾市出典/画像元: https://www.city.ginowan.lg.jp/kenko_iryo_fukushi/fukushi/2/3825.html8つの扶助があるんですね!本当に様々な費用をカバーしてくれるんですね。

それに、生活保護費は、必要な分だけ支給されるってところが、ありがたいですね!。

生活保護には、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8つの扶助があり、生活に必要な様々な費用に対して保護が支給されます。

生活保護受給者は、国民健康保険の資格を失い、代わりに医療扶助を受けられますが、勤務先の健康保険証や日雇健康保険証は引き続き使用できます。

保護費は、世帯収入が国の定める保護基準(最低生活費)に満たない場合に、不足分が支給されます。

最低生活費は、厚生労働大臣が定める基準で計算され、居住地域によって異なります。

計算方法は、まず居住地の級地区分を調べ、次に年齢や世帯人数から生活扶助基準を算出し、住宅扶助を加算します。

生活扶助は、食費や衣服費などを含む第1類と、光熱費など世帯単位の費用である第2類から構成されます。

正確な最低生活費は、申請時に福祉事務所で確認する必要があります。

収入には様々なものがあり、勤労収入の場合は経費控除や基礎控除が適用されます。

生活保護費は、国の負担が4分の3、自治体の負担が4分の1です。

生活扶助、住宅扶助、教育扶助…8つも扶助があるんですね!これだけあれば、安心して生活できますね!素晴らしい!

次のページを読む ⇒

生活保護の申請方法や受給条件を解説。必要な書類、受給額、権利・義務などを分かりやすく説明。経済的困窮からの自立を支援します。