生活保護ガイド:申請から自立支援まで徹底解説!(生活保護、申請、扶助)生活保護制度の基礎知識:条件、申請方法、受給中の注意点

生活保護は、生活に困窮した方のための国の制度。憲法で保障された生存権に基づき、健康で文化的な生活を支えます。申請から受給までの流れ、条件、受給額の計算方法、そして受給者の権利と義務を解説。経済的な自立を目指し、まずは最寄りの福祉事務所へ相談を。生活保護はあなたの権利です。

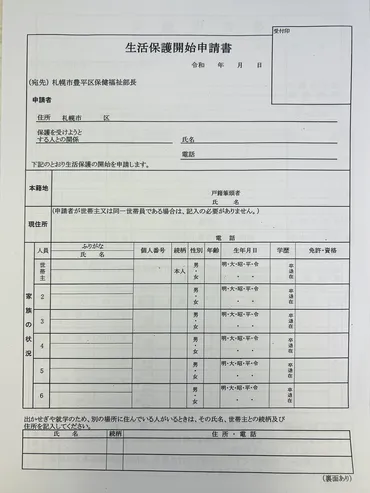

生活保護の申請に必要なものと、受給中の注意点

生活保護申請に必要なものは?

申請書、認印、本人確認書類など。

生活保護の申請に必要なものと、受給中の注意点について見ていきましょう。

申請に必要な書類や、受給中に守るべきルールなどを解説します。

✅ 生活保護申請書の書き方について解説しており、申請に必要な書類の種類と、それぞれの書類の基本的な記入方法を説明しています。

✅ 申請理由や生活歴など、詳細な記述が求められる箇所については、簡潔に記述することや、分からない場合は空白でも問題ないこと、虚偽の記載は避けるべきであると説明しています。

✅ 生活保護は病気や怪我がなくても受給できること、収入が最低生活費に満たない場合に受給できることなど、生活保護を受給できる条件について触れています。

さらに読む ⇒生活保護の申請同行サポート・総合支援サイト|ほゴリラ出典/画像元: https://seikatsuhogo.biz/blogs/164申請に必要な書類は、きちんと準備しないといけませんね。

虚偽の記載は避け、正直に申告することが大切ですね。

生活保護の申請には、氏名、住所、保護を受けたい理由、資産・収入状況などを記載した申請書と、認印、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要です。

場合によっては、戸籍謄本や住民票などの添付を求められることもあります。

生活保護が開始されると、毎月決まった日に保護費が支給されます。

保護が必要ないと判断された場合は、却下通知が送られ、3ヶ月以内に不服申立が可能です。

生活保護費の申請は、他の福祉事務所との同時申請は避け、保護費をギャンブルや浪費に使うことは控える必要があります。

また、世帯収入や生活環境の変化は必ずケースワーカーに報告する必要があります。

生活保護を受ける人は、権利と義務を両方持ちます。

権利としては、保護の打ち切りや減額の制限、保護金の差し押さえ禁止、税金不課税などがあります。

一方、義務としては、労働努力、節約、各種届出、福祉事務所の指導遵守などが挙げられます。

申請に必要なもの、結構たくさんあるんですね!忘れないようにメモしとかないと!あと、生活保護費をギャンブルに使うのはダメって、そりゃそうやわ!

生活保護の受給:条件と具体的なケーススタディ

生活保護、どんな人が対象?収入と資産の条件は?

最低生活費以下、資産なく、親族援助を受けられない人。

生活保護の受給条件と、具体的なケーススタディを見ていきます。

どのような人が生活保護を受けられるのか、様々なケースを通して理解を深めましょう。

✅ 生活保護は、収入が国の定める最低生活費を下回り、持ち家や車などの資産がない人が対象の制度。

✅ 生活保護を受給するには、収入制限や資産の有無が重要で、持ち家や車は売却を求められる場合がある。

✅ 生活保護で受給できる金額は、最低生活費に基づき、地域や家族構成により異なり、年金とのダブル受給も可能。

さらに読む ⇒わかりやすい事業承継ガイド│trial-business-succession.jp出典/画像元: https://trial-business-succession.jp/seikatsuhogo/申請の条件は、収入が最低生活費を下回っていること、資産がないこと、親族からの援助を受けられないこと。

ケーススタディを通して、理解を深めていきましょう。

生活保護の申請には、いくつかの条件があります。

最も重要なのは、世帯収入が居住地の最低生活費を下回っていることです。

申請者は、病気や障害で働けない、預貯金や土地などの財産がない、年金などの他の制度を利用しても生活費が足りないといった状況にある必要があります。

持ち家がある場合は、住宅ローンを完済していれば住み続けることが可能ですが、他の資産は売却し生活費に充てる必要があります。

また、親族からの経済的援助を受けられないことも条件の一つです。

DVや虐待を受けている場合は、親族との連絡を避けることも可能です。

生活保護申請から受給までの過程では、家庭訪問による調査が必須であり、ケースワーカーからの指示に従う必要があります。

具体的な受給額は、世帯人数、地域、年齢、子供の有無などによって異なります。

例えば、東京都での支給額の目安は、単身世帯で約13万円、夫婦二人世帯で約18万円、母子家庭(子供一人)で約22万円です。

ケーススタディを通して、生活保護の具体的なイメージが湧きますね。個々の状況に応じた支援が行われることが理解できます。

生活保護のその後:自立への道と、制度の活用

生活保護ってどんな制度?どんな時に相談すればいい?

困窮者を支援する国の制度。困ったら福祉事務所へ。

生活保護のその後、つまり自立への道と、制度の活用について解説します。

生活保護は、あくまでも一時的な支援であり、自立を目指すための制度です。

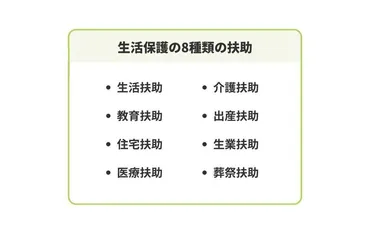

✅ 生活保護は、資産や能力を活用しても生活に困窮する人に対し、国が経済的援助を行う制度です。

✅ 生活保護は生活保護法に基づいて運用され、支給金額や医療費、申請方法などが定められています。

✅ この記事では、生活保護制度の仕組み、支給金額、医療費との関係、申請方法について解説しています。

さらに読む ⇒ LITALICO仕事ナビ出典/画像元: https://snabi.jp/article/130生活保護を受けている間の自立支援や、相談窓口の紹介など、制度の活用方法が分かりやすく解説されていて、素晴らしいですね!。

生活保護は、経済的に困窮した人々を支援する国の制度であり、経済的な自立が叶うまで無期限で支給されます。

生活保護費は、「最低生活費 - 収入 (+ 加算額)」という計算式で算出され、最低生活費は「生活扶助」と「住宅扶助」の2つから構成されます。

生活扶助は食費などに、住宅扶助は家賃などに充てられます。

生活保護受給診断や専門家への無料相談も活用できます。

生活保護の申請は、国民の権利です。

生活に困窮した場合は、ためらわずに最寄りの福祉事務所へ相談しましょう。

自立への道が示されているのがええね!生活保護は終わりじゃないんや!相談できる窓口があるのも安心やな!

今回は生活保護について、申請から自立支援まで、様々な情報をお届けしました。

皆さんの生活の一助となれば幸いです。

💡 生活保護は、生活に困窮した人を支援する国の制度です。

💡 申請には、収入、資産、扶養状況などが審査されます。

💡 自立に向けた支援や、相談窓口の活用も重要です。